William Olaf Stapledon

Spekulative Philosophie

© 2016

- 2026

Basiswissen|

Exordium|

Wer war Stapledon?|

Worüber schrieb Stapledon?|

Was ist Stapeldons Kernmotiv?|

Die sieben Regeln der Spekulation|

Aktuelle Themen|

Enhancement|

Great Brains|

Psychophysik|

Geist-Zeug|

Schwarmintelligenz|

Lebende Himmelskörper|

Kollektiver Geist|

Kosmopsychismus|

Fermi-Paradoxon|

Ein nicht-Thema|

Fußnoten

Basiswissen

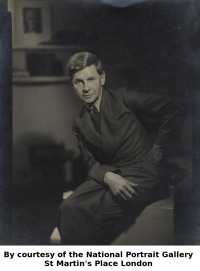

William Olaf Stapledon (1886 bis 1950) war ein Pionier des philosophischen Romans: in der Zeit von etwa 1925 bis 1945 schuf Stapledon ein Genre, in dem er selbst bis heute der einzig oder zumindest einer der wenigen ernstzunehmende Schriftsteller blieb: tiefgründig ernste Spekulationen über den Kosmos als Ganzes. Seine Kernidee und sein Werk sind hier kurz vorgestellt.

Exordium

Ständige Einmischung des Staates ins Private, steigende Preise, sinnlose Kriege, Plastik im Essen, anbrandende Wellen von Flüchtlingen, ein Verfall jeder Bildung, die fortschreitende Zubetonierung von Heimat oder die Bevormundung des Freien Bürgers durch moralisierende Vegetarier: viele Linke wie Rechte, Atheisten wie Gläubige, Fortschrittsfanatiker wie Naturromantiker verzweifeln an den ständigen Ungerechtigkeiten und Zumutungen unserer gegenwärtigen Welt. Wer aber über solche Sorgen, berechtigt oder nicht, hinauswachsen möchte, der könnte bei Stapledon guten Rat finden:

Zeige dem Menschen seine Stellung im kosmischen Geschehen! Stapledon wuchs selbst in wirren Zeiten auf. Die ersten Lebensjahre verbrachte er in Port Said in Ägypten. Sein Vater hatte dort und in Liverpool eine Reederei, ein Erbe mit dem er nie warm wurde. Im ersten Welktrieg fuhr Stapledon als Kriegsdienstverweigerer Krankenwagen an der Front, wofür er eine Auszeichnung erhielt. Nach dem Krieg studierte er Philosophie, promovierte darin und verdiente dann Teil seines Lebensunterhaltes über Vorlesungen außerhalb der Universität (extramural). Mit der Welt des Erwerbs fremdelte er stets. Teil seines Einkommens stammte war seine Erbschaft. Glaubt man den versprengten Selbstbekundungen Stapledons war er voller Selbstzweifel, mit einem geringen Gefühl eigener Nützlichkeit aber mit einem scharf ausgeprägten Sinn für "das Kosmische".

Mit dem Sinn für das Kosmische stieg Stapledon über die engen Sorgen seines eigenen Lebensumfeldes und auch seiner Epoche weit hinaus. Er erhob sich mit seinem Werk aus dem Blick eines Westeuropäers aus der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts, nahm kurz die politischen und sozialen Wirren seiner Zeit wahr und stieg dann in Flughöhen auf, von denen aus er Jahrhunderte, Jahrtausend bis hin zu Jahrmillionen und Jahrmilliariden Geschichte des Kosmos, ja die Entstehung das Vergehen ganzer Kosmen, mit einem Augenschweif erfasste. Stapledon "puts man in his place", weist der Menschheit, ihren Platz im Kosmos zu. Was Stapledon dabei auszeichnet, ist eine selten gelungene Balance zwischen erniedrigender Zurechtweisung und erhebender Würdigung eines jeden einzelnen Individuums, einer jeden Kultur oder Rasse (race). Metaphorisch sprach er immer wieder von einer Symphony des ganzen Kosmos. Wer sein eigenes kurzes Dasein in der Welt mit dem Gefühl möglicher kosmischer Bedeutsamkeit verbinden möchte, wird in Stapledon einen wohlmeinden Mentor finden.

Wer war Stapledon?

- Stapledon lebte von 1886 bis 1950, meistens in England.

- Er war studierter Philosoph, wurde aber als solcher nicht berühmt.

- Im ersten Weltkrieg verweigerte er den Dienst an der Waffe.

- Stapledon verdiente sein Geld mit Erwachsenenbildung.

- Er träumte von einem einfachen autarken Leben.

- Stapledon beschrieb sich selbst als unsicher und zerrissen.

- Von anderen wurde er als sehr freundlich und sanft beschrieben.

- Politisch stand er dem Sozialismus nahe.

- Er wirkt eher 👉 introvertiert

Worüber schrieb Stapledon?

- Er schrieb kosmisch-visionäre Phantasien.

- In ihnen geht es um die Menschheit ferner Jahrmilliarden. [17]

- Er beschreibt darin das Wesen Gottes und dessen Unerreichbarkeit. [18]

- Siehe auch 👉 Panpsychismus

Was ist Stapeldons Kernmotiv?

- Durch viele Werke zieht sich der Begriff "The Spirit".

- Stapledon meinte damit eine wohlwollende kosmische Kraft.

- "The Spirit" (Geist) respektiert die Willen anderer.

- "The Spirit" zielt auf wahre Gemeinschaft.

- Wurde aussgearbeitet: in "Beyond the Isms".

- Zur philosophischen Bedeutung siehe auch 👉 Geist

Die sieben Regeln der Spekulation

In einer Vorlesung aus dem Jahr 1934 legte Stapledon das Ziel und den Anspruch an seine eigene Arbeit dar. Der Versuch der Vorhersage (forecasts) von Zukünften dehnt den Geist (stretches the mind) und schärft den Blick auf das Beständige (distinguish the ephemeral & the permanent in human aims [and] problems"). Dem Stapledon-Kenner Robert Crossley zufolge lässt uns Stapldon die Zukunft erkennen (realize the future), sodass das nächste Jahrhundert für uns so entscheidend wird wie der nächste Tag oder das nächste Jahr (so that the next century becomes as vital to us as the next day or next year." [22] Wohl auch, um eine solche Erweiterung des Denkens zu erreichen, hat Stapledon sieben Regeln der Spekulation (rules of the game of speculation" aufgestellt:

Englisch

- 1) up-to-date knowledge from a wide variety of disciplines (sociology, astronomy, biochemistry, philosophy, and so forth);

- 2) imaginative freedom from the limitations of contemporary knowledge and the audacity to “peer beyond” those limits;

- 3) a comprehensive and balanced vision …;

- 4) a “radical scepticism” on the part of the prophet …;

- 5) an ability to define the main questions about the future: work, class, leisure, human interests, political organization, etc.;

- 6) a commitment to pursue “the fundamental question”: “Will man be more developed mentally? or fallen into barbarism?”;

- 7) working distinctions among the near future (centuries), the middle future (thousands and hundreds of thousands of years), and the remote future (millions and billions of years).

Deutsch

- 1) Kenntnis auf der Höhe der Zeit von verschiedensten Fachgebieten (Soziologie, Astronomie, Biochemie, Philosophie und so weiter);

- 2) Lossagung der Phantasie von den Schranken gegenwärtigen Wissens und der Wagemut über diese Schranken hinaus zu blicken;

- 3) eine umfassende und ausbalancierte Vision;

- 4) ein radikaler Skeptizismus auf der Seite des Propheten;

- 5) die Fähigkeit die hauptsächlichen Fragen über die Zukunft zu definieren: Arbeit, Klassenzugehörigkeit, Freizeit, menschliche Interessen, politische Organisation und so weiter;

- 6) eine Hingabe die grundlegende Frage zu verfolgen: wird die Menschheit sich geistig höherentwickeln oder der Barbarbei anheim fallen?

- 7) praktikable Unterscheidungen zwischen der näheren Zukunft (Jahrhunderte), der mittleren Zukunft (tausende bis hundertausende von Jahren) und der fernen Zukunft (Jahrmillionen bis Jahrmilliarden).

Stapledon hatte diese Regeln nach der Veröffentlichung seines ersten großen Romans "Last and First Men" im Jahr 1930 aber noch vor der Veröffentlichung seines kosmisch umfassendstens Werkes, "Star Maker" im Jahr 1937, aufgestellt.

Die sieben Regeln erinnern an eine ehemals große aber heute sträflich unpopuläre Tradition westeuropäischen Denkens: die Scholastik. Als Scholastik bezeichnet man eine mittelalterliche Denkströmung, die über Jahrhunderte andauerte und deren Ziel es war, eine harmonische und rationale Weltanschauung zu erschaffen. Theologie, Logik, Astronomie und alle anderen Gebiete des Wissens sollten zu einem stimmigen Weltbild zusammen gefügt werden. [25] Vielleicht birgt ein Fingerzeig auf diesen Anspruch hin zu einem universalen Denken gerade für Menschen aus dem 21ten Jahrhundert eine Chance, aus der medial erzeugten Vereinzelung der Individuen in maschinell zementierten Echoräumen zu entfliehen und zum Kern des eigentlich "Menschlichen" wieder zurück zu finden?

Stapledons Regeln sind dabei mehr als nur ein Hinweis für Schriftsteller. Man kann sie auch als Fingerzeig für das ganz eigene, individuelle philosphische Suchen verstehen. Sie haben sicher keinen pragmatischen Nutzen, um dem Alltag der unausweichlichen Rechtsgeschäfte, den Verlockungen und Sackgassen der beruflichen Karriere oder den menschlichen Bedürnissen in Beziehungen besser gerecht werden zu können. Stapledons Regeln aber können jedem einzelnen dabei helfen, dem flüchtigen Dasein einen möglichen Sinn in einem größeren Ganzen aufzuzeigen. [26]

Aktuelle Themen

Stapledon behandelte in seinem Werk viele Themen, die für seine Zeitgenossen von 1930 bis 1950 wirklichkeitsfremd gewesen sein müssen. Spätestens aber im frühen 21ten Jahrhundert zumindest an Plausibilität und Dringlichkeit gewinnen, Jahrhundertausende oder sogar Jahrmillionen früher, als in Stapledons Geschichten selbst.

Enhancement

Enhancement als eine bewusste und technisch kontrollierte Aufrüstung biologischen Lebens, wie etwa bei dem Hund Sirius über Hormone oder das "vital design" mit dem Tiere wie aus einem genetischen Baukasten beliebig zusammengesetzt werden konnten wird zunehmend plausibel. Es ist heute möglich, im dunklen leuchtende Schafe und Mäuse mit Menschenohren auf dem Rücken zu erschaffen. Siehe auch 👉 Enhancement

Great Brains

In Last and First Men von 1930 gibt es in ferner Zukunft eine Menschheit, die Gehirne von der Größe mehrstöckiger Gebäude erschafft. Diese superintelligenten Great Brains versklaven dann ihre eigenen Schöpfer, verzweifeln aber letztend Endes an ihrer eigenen Überspanntheit und machen mit einem neuen Geschlecht von Menschen einen ganz neuen Anfang. 1930 gab es noch keine Andeutung von elektronischen Supergehirnen wie wir sie heute kennen. Das materielle Substrat der Great Brains ist also nicht Silizium sondern Kohlenstoff. Aber Stapledon nahm mit seiner Phantasie das Dilemma vorweg, dass die Schöpfung den Schöpfern entgleiten könnte.

Psychophysik

An einer Stelle beschreibt Stapledon, dass ein Raumschiff vom Kurs abgekommen sei, weil die Anziehungskraft der Erde falsch eingeschätzt worden sein. Dahinter, so in der Geschichte, steckte eine bis dahin unbekanne psychophysische Kraft, die zwischen bewussten Lebewesen herrschen. In seinem Roman Odd John stattete Stapldeon einen Übermenschen mit eben einen solchen bewusst kontrollierbaren Kraft aus. Wiederholt taucht in Stapledons Werk die Vorstellung einer engsten Verschränktheit von Materie und Geist auf. Tatsächlich laufen einige Deutungen der modernen Quantenphysik darauf hinaus, dass Geist und Materie viel enger zusammen hängen könnten, als man noch zur Zeit Stapledons dachte. Siehe dazu beispielhaft den 👉 Beobachtereffekt

Geist-Zeug

In Star Maker aus dem Jahr 1937 beschreibt Stapledon sogenannte Mindlets als kleinste Keimzellen von Geist. In einem mehr oder minder vorbewussten Zustand sind sie das Urzeug für alle späteren Intelligenzen:

ZITAT:

"Even in the early ages of the stars there were rudimentary mindlets, blind and weak, groping in the darkness of matter."

"Even in the early ages of the stars there were rudimentary mindlets, blind and weak, groping in the darkness of matter."

Von Wissenschaftlern ernsthaft erwogen - und sehr kontrovers diskutiert - wurde bereits lange vor Stapledon die Idee von einem sogenannten mind-stuff, einem "Zeug" als Grundlage von Geist. Hier bleibt abzuwarten, ob eine Physik der Zukunft solchen mind-stuff vielleicht einmal in Quantenobjekten oder anderen Entitäten erkennen wird. Siehe mehr unter 👉 mind-stuff

Schwarmintelligenz

Schwarmintelligenz, die sich aus miniaturhaft kleinen Einheiten zusammensetzen, kommen bei Stapledon an verschiedenen Stellen vor. Besonders detailliert sind sie in Form von Marsbewohnern beschrieben. Diese Marsbewohner bestehen aus kleinsten Metallplättchen, die sich gegenseitig über magnetische Kräfte zu lebenden Wolken zusammenfügen können. Als diese Wolken die Erde besiedeln wollen, dauert es lange, bis die Menschen in diesen Wolken eine Lebensform erkennen. Und es dauert ebenso lange, bis diese Wolken in uns Menschen einen Lebensform erkennen. Schwarmintelligenz werden seit der Zeit Stapledons (z. B. von Eugene Marais) beschrieben. Seit den 1980er Jahren spielen sie dann auch eine wichtige Rolle als Beschreibung von zum Beispiel Insektenvölkern, als Computermodelle und als Vision für zukünftige Ansammlungen von Flug- oder anderen Drohnen. Siehe auch 👉 Schwarmintelligenz

Lebende Himmelskörper

In Nebula Maker (und auch in Star Maker) beschrieb Stapledon kosmische Nebel, ganze Populationen von ihnen, die beseelt waren. Stapledon ging ausführlich auf das geistige Innenleben von Einzelgängern und geselligen Typen ein. Neben diesen Nebeln gab es in Stapledons Kosmos auch beseelete Sterne, etwa unsere eigene Sonne. Tatsächlich beschäftigen sich auch vereinzelt immer wieder auch Wissenschaftlern ernsthaft mit der Frage, woran man eine Beseeltheit von Himmelskörpern überhaupt erkennen könnte. Eine Möglichkeit wäre eine erkennbar bewusste Kontrolle der eigenen Bewegung durch den Weltraum (was auch Stapledon erwähnte). Siehe dazu beispielhaft den Artikel 👉 Matloff-Stern

Kollektiver Geist

Ein Zeitgenosse Stapledons, Teilhard de Chardin, sah die Zukunft der Menschheit in einer Noosphäre, eine Geistsphäre auf planetare Ebene. Stapledon spielte an verschiedenen Stellen mit der Idee von Telepathie. Die achtzehnte Menschheit in Last and First Men, die auf dem fernen Planeten Neptun wohnt, hat eine Form von Supergeist ausgebildet, wo alle Individuen auf eine solche Weise miteinander verbunden sind. Auch wenn eine direkte telepatische Kommunikation wissenschaftlich heute durch nichts belegt ist, taucht die Idee überindividueller Zustände des Geistes in verschiedenen Formen bei Autoren spekulativer Werke immer wieder auf. Siehe dazu 👉 kollektives Bewusstsein

Kosmopsychismus

Aus den mindlets wird durch einen Prozess ständiger höherer Vergeistigung letztendlich ein geistbeseseelter Kosmos: diese Vision findet man an mehreren Stellen in Stapledons Werk. Die Idee von einem Kosmos als Gesamtlebewesen geht mindestens zurück bis in die Antike. Siehe dazu mehr im Artikel zum 👉 Kosmopsychismus

Fermi-Paradoxon

Wenn es im Weltall theoretisch von Leben wimmeln müsste, warum sehen wir dann davon nichts? Warum empfangen wir keine elektromagnetisch gesandten Botschaften? Warum kriegen wir nichts von galaktischen Kriegen mit? Wo bleiben die zu erwartenden Ufos und Aliens? Stapledons Kosmos hält dafür drei mögliche Antworten parat:

- a) Vergänglichkeit: in Last and First Men und in Star Maker kommen und gehen Zivilisationen so wie Wolken im Sturm über den Himmel ziehen. So gesehen könnte es sein, dass keine Zivilisation lange genug existiert, um am Ende auf kosmischem Maßstab präsent zu sein.

- b) Psychophysik: in mehreren Büchern (Last and First Men, Star Maker, Last Men in London, Far Future Calling) lässt Stapledon Wesen aus der Zukunft die Psyche heute lebender Menschen beeinflussen. Damit reißt Stapledon die Möglichkeit an, dass uns fremde Lebensformen vielleicht gar nicht für uns erkennbar körperlich in Erscheinungen treten müssen, um im Kosmos zu wirken. Sie können dies auf viel direkterem Wege durch Raum und Zeit hinweg psychophysikalisch.

- c) Unerkennbarkeit: In Last and First Men konnten die Menschen der Erde in den Wolken vom Mars irrtümlicherweise keine Lebensform erkennen (und umgekehrt). Auch erkannten die Menschen lange nicht, dass ihre Sonne beseelt war (und umgekehrt). Auch beseelte Feuerphänomene (The Flames) oder kosmische Nebel (Nebula Maker) würden wir nicht als lebendig erkennen. Siehe mehr unter 👉 Fermi-Paradoxon

Ein nicht-Thema

Nicht aktuell im Sinne eines beherrschenden oder auch nur in kleinem Rahmen behandelten Themas, sondern aktuell als beständiger blinder Fleck unserer modernen Konsumgesellschaften, als eine dringend benötigte aber nicht verschriebene Medizin ist Stapledons Vision einer allumfassenden Weltsicht, die dem Menschen einen sinnvollen Platz im Kosmos zuweist. Es gibt wenige prominente Denker, etwa Carl Sagan oder Hoimar von Ditfurth, die dieses Bedürnis erfolgreich in die Öffentlichkeit tragen konnten.

Was Stapledon gegenüber vielen Autoren der Science Fiction auszeichnet ist, dass er nicht einzelne Extrapolationen wissenschaftlicher Erkenntnis herausgreift und bei deren Folgen bleibt. Stapledon verwebt den wissenschafltich fundierten Denkhorizont ständig mit unseren geistigen Bedürnissen an einem kosmischen Sinn unseres Dasein. Mehr als die technologisch zutreffenden Vorhersagen liegt die Aktualität Stapledons in seinem beständigen Verweis auf das Spirituelle, das Kosmische. Vielleicht liegt ein guter Teil individueller Glücksfähigkeit weniger in der Möglichkeit zur Erbeutung des nächsten Konsumartikels sondern in unserer vernachlässigten Fähigkeit, uns als Teil einer größeren Geschichte, eines vielleicht guten Entwurfes sehen zu wollen und zu können. Für mich persönlich ist das Festhalten an einer intellektuellen und spirituellen Suche nach unserer Rolle im Kosmos das wertvollste Vermächtnis von Olaf Stapledon.

Fußnoten

- [1] William Olaf Stapledon: Last and First Men (1930). Deutsch: Die letzten und die ersten Menschen. Heyne (Bibliothek der Science Fiction Literatur), 1983, ISBN 3-453-30960-X. Siehe auch 👉 Die letzten und die ersten Menschen

- [2] William Olaf Stapledon: Last Men in London (1932).

- [3] William Olaf Stapledon: Olaf Stapledon (1886 bis 1950): The Man who Became a Tree. In: An Olaf Stapledon. Syracuse University Press. 1997. ISBN: 0-8156-2724-6.

- [4] William Olaf Stapledon: Odd John: A Story Between Jest and Earnest (1935). Deutsch: Die Insel der Mutanten. Heyne Science Fiction & Fantasy #3214, 1970.

- [5] William Olaf Stapledon: Star Maker (1937). Deutsch: Der Sternenmacher. Heyne Science Fiction & Fantasy #3706/3707, 1966. Auch als: Der Sternenschöpfer. Heyne (Bibliothek der Science Fiction Literatur #5), 1966, ISBN 3-453-30795-X. Siehe auch 👉 Star Maker

- [6] William Olaf Stapledon: Darkness and the Light (1942)

- [7] William Olaf Stapledon: Old Man and New World (1944)

- [8] William Olaf Stapledon: Sirius (1944). Deutsch: Sirius. Heyne Science Fiction & Fantasy #3471, 1975, ISBN 3-453-30374-1.

- [9] William Olaf Stapledon: Death into Life (1946)

- [10] William Olaf Stapledon: The Flames (1947)

- [11] William Olaf Stapledon: A Man Divided (1950, evtl. autobiographisch)

- [12] William Olaf Stapledon: The Opening of the Eyes (1954)

- [13] William Olaf Stapledon: To the End of Time (1975)

- [14] William Olaf Stapledon: Four Encounters (1976)

- [15] William Olaf Stapledon: Nebula Maker (1976) 👉 Nebula Maker

- [16] William Olaf Stapledon: Far Future Calling (1986)

- [17] Typische Motive von Stapledons Büchern sind etwa Gentechnik, die Erschaffung künstlicher Riesengehirne, die Umgestaltung von Tierkörpern sowie die tiefgreifende körperliche und seelische Veränderung von ganzen Menschenarten infolge von Umwelteinflüssen. Stapledon Bücher sind damit ein frühes Beispiel für eine 👉 spekulative Evolution

- [18] Das Streben des Geistes, dem Sternenschöpfer nahe zu kommen ist das zentrale Motiv des Buches "Sternenschöpfer". Aus dem ganzen Kosmos streben einzelne Individuen zusammen und ergeben zusammen eine Art kollektiver Intelligenz, die letztendlich dem Sternenschöpfer begegnet. Doch begehert der Held des Romans, wieder zurück in sein bechränktes individuelles Leben gehen zu dürfen. Das Buch ist kurz vorgestellt unter 👉 Star Maker

- [19] Schwarmintelligenz beschreibt Stapledon etwa in "Last and First Men". Dort haben sich auf dem Mars insektenartige Kleinstlebewesen ganz aus Metall gebildet. Die kommunizieren über elektromagnetische Strahlung und bilden in großen Mengen eine übergeordnete Intelligenz, während jedes einzelen Insekt für sich nur wie totes Metall anmutetet. Die Idee einer psychischen Verschmelzung findet sich im selben Buch auch als bewusst herbeigeführtes spirituelles Erlebnis von einer zukünftigen Gattung von Menschen auf dem Planeten Neptun. Siehe auch 👉 Schwarmintelligenz

- [20] Beseelte Flammen, Bäume, planetare Nebel mit Geist und Intelligenz und beseelte Sonnen: für Stapledon war Materie gründsätzlich in der Lage beseelt zu sein. Schon kleinste Bausteine der Materie (mindlets), kurz nach der Entstehung des Kosmos, seien ansatzweise beseelet gewesen. Siehe auch 👉 Panpsychismus

- [21] Robert Shelton: The Mars-Begotten Men of Olaf Stapledon and H. G. Wells. In: Science Fiction Studies, vol. 11, no. 1, 1984, pp. 1–14. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/4239583. Accessed 2 Mar. 2024.

- [22] Robert Crossley: Olaf Stapledon and the Idea of Science Fiction. MFS Modern Fiction Studies. Johns Hopkins University Press Volume 32, Number 1, Spring 1986. Dort die Seiten 21-42.

- [23] In den Jahren 1937 bis 1938 hielt Stapledon wahrscheinlich mindestens dreimal eine Vorlesung mit dem Titel "Science and Literature". Die Vorlesungsnotizen Stapledons befinden sich heute in der "Olaf Stapledon Collection" der "University Library" der University of Liverpool, England. In einer handschriftlichen Notiz zu dieser Vorlesung kommentiert er Jonathan Swift, den Autor von Gullivers Travels mit den Worten "Puts man in his place". Zitiert nach: Robert Crossley: Olaf Stapledon and the Idea of Science Fiction. MFS Modern Fiction Studies. Johns Hopkins University Press

- [24] Aus dem Jahr 1934 sind Vorlesungsnotizen mit dem Titel "Man's Prospects" mit insgesamt 29 Seiten erhalten. Unter der "reference number" OS/F13/35 sind in den "Special Collections and Archives" an der University of Liverpool aufbewahrt. In diesen Notizen finden sich die sieben Regeln. Siehe auch 👉 spekulative Philosophie

- [25] Scholastisches Denken ist verbunden mit Namen wie etwa Thomas von Aquin, Albertuns Magnus (Köln), Wilhelm Ockham, Johannes Buridan, Roger Bacon und Robert Grosseteste. Viele dieser Denken erfüllten Stapledon Anspruch, in vielen Sachgebieten auf der Höhe ihrer Zeit gewesen zu sein. Gerade zum Ende dieser geistigen Strömung, im vierzehnten und frühen fünfzehnten Jahrhundert, gewann auch naturwissenschaftliches Denken darin immer mehr an Bedeutung. Es ist einer der großen Verluste menschlichen Denkens, dass sich die Naturwissenschaften - letztendlich bis heute - von jedem Versuch ablösten, ein umfassendes, kosmisches Bild unserer Lage zu erstellen. Siehe mehr zu diesem historischen Hintergrund unter dem Stichwort 👉 Scholastik

- [26] Stapledons Absicht, so Robert Crossley, ist es den Lesen zu einem angemessenen Bewohner der Universums zu machen, "outfitting the readers for citezenship in the world, in the universe, in the days and eons to come." In: Robert Crossley: Olaf Stapledon and the Idea of Science Fiction. MFS Modern Fiction Studies. Johns Hopkins University Press Volume 32, Number 1, Spring 1986. Dort die Seiten 21-42.