Elektrische Spannung

Anschaulich

© 2016

- 2026

Basiswissen|

Einführung|

Formeln|

Arten von Spannungen|

Veranschaulichungen|

Als Energie oder Arbeit|

Als Potentialdifferenz|

Vorzeichen und Richtung der Spannung|

Der Spannungspfeil|

Analogie zur mechanischen Spannung|

Im Wassermodell|

Als Feldlinien|

Als Kraft (indirekt)|

Konservative und nicht-konservative Felder|

Konservative elektrische Felder|

Nicht-konservative Felder|

Gefahren|

Wechselspannung|

Was ist eine induzierte Spannnung?|

Zusammenfassung wichtiger Fakten|

Fußnoten

Basiswissen

Die elektrische Spannung U, angegeben in Volt [10], ist anders als die Stromstärke nicht so leicht anschaulich zu begreifen. Die Spannung ist sehr eng verbunden mit der Idee, wie viel Energie eine bestimmte Menge an elektrischer Ladung zwischen zwei Punkten oder entlang einer Strecke umsetzen kann.

Einführung

Die elektrische Spannung gibt an, wie viel Energie frei wird, wenn man ein Coulomb Ladung zwischen zwei Punkten oder entlang eines festgelegten Weges bewegt. Wenn zwischen zwei Punkten zum Beispiel 5 Volt Spannung anliegen, dann weiß man, welche Menge an Energie eine feste Menge (ein Coulomb) elektrischer Ladung übertragen bekommt, wenn die Ladungsträger (z. B. Elektronen) von den einem zum anderen Punkt wandern. Die elektrische Spannung ist eng verwandt mit den Ideen von Energie, Arbeit und Potential. Mit der Idee der Kraft, etwa als antreibende Kraft für Stromteilchen besteht auch eine Beziehung, diese ist aber etwas indirekter.

Formeln

- U = RI 👉 Ohmsches Gesetz

- U = W:q 👉 Arbeit pro Ladung

- P = UI 👉 Elektrische Leistung

- E = qU 👉 Beschleunigungsspannung

- E = U:d 👉 Elektrische Feldstärke

- Uind = dΦ:dt 👉 Induzierte Spannung

- C = Q:U 👉 Kondensatorkapazität

- E = ½·Q·U 👉 Kondensatorenergie

- E = ½·ɛ₀·ɛᵣ·A·U²/d 👉 Kondensatorenergie

Legende

- I(t) = Stromstärke in Ampere zum Zeitpunkt t

- U(t) = Spannung in Volt zwischen den Kondensatorplatten zum Zeitpunkt t

- ɛ₀ = 8,854187817 mal 10 hoch -12 As/Vm 👉 elektrische Feldkonstante

- ɛᵣ = Eigenschaft des Spaltmaterials 👉 spezifische Permittivität

- C = zum Beispiel in Farad, die 👉 Kondensatorkapazität

- E = zum Beispiel in Joule, die 👉 Kondensatorenergie

- E = zum Beispiel in N/C, die 👉 elektrische Feldstärke

- A = zum Beispiel in m², Flächeninhalt der Trennfläche der Platten

- Q = zum Beispiel in Coulomb, die elektrische 👉 Kondensatorladung

- q = zum Beispiel in Coulomb, eine elektrische 👉 Probeladung

- Uind zum Beispiel in Volt, die 👉 induzierte Spannung

- U = zum Beispiel in Volt, am Kondensator angelegte 👉 elektrische Spannung

- P = zum Beispiel in Watt, die 👉 elektrische Leistung

- R = zum Beispiel in Ohm, 👉 elektrischer Widerstand

- d = zum Beispiel in mm, ein 👉 Abstand

- τ = Ladewiderstand mal Kapazität 👉 Kondensatorzeitkonstante

- ^ = Hochzeichen, 2^3 wäre 2³ oder 8, siehe auch 👉 Potenz

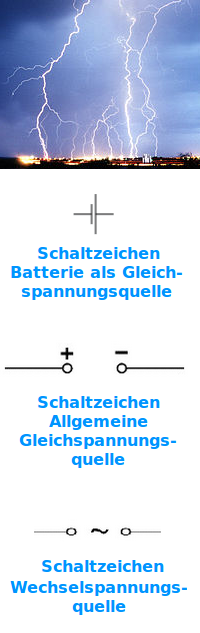

Arten von Spannungen

Trotz der stets gleich verwendeten physikalischen Grundprinzipien, was Spannung eigentlich ist, unterscheidet man in der Physik und Elektrotechnik eine große Anzahl von Sonderfällen:

👉 Anodenspannung [zwischen Anode und Kathode]

👉 Beschleunigungsspannung [Experimentalphysik]

👉 Durchschlagspannung [etwa durch Luft]

👉 Effektive Spannung [Durchschnitt]

👉 Flussspannung [von Dioden]

👉 Gegenspannung [Experimentalphysik]

👉 Gleichspannung [kein Richtungswechsel]

👉 Hall-Spannung [in Magnetfeld]

👉 Hochspannung [ab einem Kilovolt ]

👉 Induzierte Spannung [Magnetfelder]

👉 Klemmenspannung [mit oder ohne Last]

👉 Kondensatorspannung [zwischen Platten]

👉 Leerlaufspannung [ohne Last]

👉 Netzspannung [Steckdose]

👉 Niederspannung [bis ein Kilovolt]

👉 Überschlagspannung [Durchschlagspannung]

👉 Wechselspannung [mit Richtungswechsel]

Veranschaulichungen

Als Energie oder Arbeit

Die elektrische Spannung wird immer zwischen zwei Punkten angegeben. Für eine bestimmt Ladungsmenge ist sie dann die Menge an Energie, die diese Ladungsmenge mitgeteilt bekommt. Wenn zum Beispiel eine Ladungsmenge von 4 Coulomb von einem Punkt A zu einem Punkt B wandert, und zwischen den zwei Punkten liegt eine Spannung von 3 Volt, dann bekommt jedes der vier Coulombs Ladungsmenge genau 3 Joule an Energie übertragen. Insgesamt würden die 4 Coulomb Ladungsmenge also 12 Joule Energie mitgeteilt bekommen.

E=Q·U

Wenn Q für die Menge an Ladung steht, zum Beispiel 4 Coulomb und U steht für die Spannung in Volt, dann gibt diese Formel immer die Menge an Energie in Joule oder die Arbeit (W) in Newtonmeter, die die Ladungsmenge aufnimmt oder abgibt. Die Spannung gibt anschaulich gesprochen also an, wie viele Joule pro Coulomb an Energie umgesetzt wird. Dieser Gedanke ist weiter ausgearbeitet im Artikel 👉 elektrische Arbeit

Als Potentialdifferenz

DEFINITION:

"Unter dem elektrischen Potential φ in irgendeinem Feldpunkt eines elektrischen Feldes in bezug auf einen willikürlich gewählten Anfangspunkt A verstehen wir den Quotienten aus der Arbeit W, die aufgewendet werden muß, um die positive Ladung QP vom Punkt A an die betreffende Feldstelle zu bringen, und der Ladung QP" [15]

"Unter dem elektrischen Potential φ in irgendeinem Feldpunkt eines elektrischen Feldes in bezug auf einen willikürlich gewählten Anfangspunkt A verstehen wir den Quotienten aus der Arbeit W, die aufgewendet werden muß, um die positive Ladung QP vom Punkt A an die betreffende Feldstelle zu bringen, und der Ladung QP" [15]

Betrachten wir nun verschiedene Definitionen der elektrischen Spannung. Wie gut passen sie zueiander? Sind sie konsistent, das heißt stimmig?

DEFINITION:

"Unter der elektrischen Spannung zwischen zwei Punkten P₁ und P₂ eines elektrischen Feldes verstehenwir die Potentialdifferenz φ₂-φ₁ zwischen diesen Punkten." [14]

"Unter der elektrischen Spannung zwischen zwei Punkten P₁ und P₂ eines elektrischen Feldes verstehenwir die Potentialdifferenz φ₂-φ₁ zwischen diesen Punkten." [14]

DEFINITION:

Lehrbuch Dorn.Bader: "Die Spannung U zwischen zwei Punkten P₁ und P₂ ist die Potentialdifferenz φ(P₁) - φ(P₂)" [16]

Lehrbuch Dorn.Bader: "Die Spannung U zwischen zwei Punkten P₁ und P₂ ist die Potentialdifferenz φ(P₁) - φ(P₂)" [16]

DEFINITION:

Lehrbuch Metzler: "Die Potenzialdifferenz heißt elektrische Spannung zwischen dem Punkt P₂ mit dem Potenzial φ₂ und dem Punkt P₁ mit dem Potenzial φ₁: U₂₁ = ΔW/q = Δφ = φ₂-φ₁." [17]

Lehrbuch Metzler: "Die Potenzialdifferenz heißt elektrische Spannung zwischen dem Punkt P₂ mit dem Potenzial φ₂ und dem Punkt P₁ mit dem Potenzial φ₁: U₂₁ = ΔW/q = Δφ = φ₂-φ₁." [17]

Vorzeichen und Richtung der Spannung

Um das Vorzeichen der Spannung zu verstehen, hilft die Unterscheidung von zwei Worten: Unterschied und Differenz. Das umgangssprachliche Wort Unterschied meint in Rechnungen immer eine positive Zahl, [21] während eine Differenz als Ergebnis einer Subtraktion auch negativ sein kann:

Unterschied

- Der Unterschied zwischen 9 und 7 ist 2.

- Der Unterschied zwischen 7 und 9 ist 2.

Differenz

- Die Differenz zwischen 9 und 7 ist 2.

- Die Differenz zwischen 7 und 9 ist -2.

Beim Unterschied sagt man nur, wie weit entfernt zwei Zahlen auf der Zahlengeraden wären. Bei der Differenz hingegen sagt man, wie weit und in welche Richtung man von der erstgenannten Zahl zur zweitgenannten Zahl gehen muss. [21] Diesen Gedanken kann man jetzt auf die elektrische Spannung übertragen. Sie wird üblicherweise als Differenz angegeben. Das Vorzeichen ist also wichtig. Es hat eine physikalische Bedeutung.

MERKSATZ:

Spricht man von einer Spannung zwischen A und B, klarer wäre von einer Spannung A nach B zu sprechen, meint immer wie sich das Potential von A nach B verändert. Das ist gleich der Rechnung des Potential in B minus des Potentials in A.

Spricht man von einer Spannung zwischen A und B, klarer wäre von einer Spannung A nach B zu sprechen, meint immer wie sich das Potential von A nach B verändert. Das ist gleich der Rechnung des Potential in B minus des Potentials in A.

Das passt auch zum Rechnen mit einfachen negativen Zahlen: Nehmen wir an, A wäre die Zahl 2 auf der Zahlengeraden und B wäre die Zahl 5. Wie weit und in welche Richtung muss man von A nach B gehen? Die richtige Antwort ist: +3. Man geht drei Schritte in positive Richtung. Aber: wie muss man von B nach A gehen? Hier rechnet man B-A, also 2-5. Das Ergebis -3 sagt einem: um von der 5 zur 2 zu gehen, geht man -3 Schritte, also drei Schritte in Minusrichtung.

Wer mit Vektoren rechnen kann, sieht vielleicht die Analogie: ein Vektor von einem Punkt A zu eine Punkt B wird geschrieben als der Vektor AB. Man berechnet seine Koordinaten, indem man die Koordinaten von B minus die Koordinaten von A rechnet. Siehe auch 👉 Verschiebungsvektor

Hier stehen noch weitere Definitionen aus technischen Lehrbüchern oder Erklärwerken:

ZITAT:

"Als Richtungssinn der Spannung U ist die Richtung von A nach B definiert, wenn das elektrische Feld an einer positiven Ladung positive Arbeit verrichtet spricht man von einem Spannungsabfall." [18]

"Als Richtungssinn der Spannung U ist die Richtung von A nach B definiert, wenn das elektrische Feld an einer positiven Ladung positive Arbeit verrichtet spricht man von einem Spannungsabfall." [18]

Versuchen wir das mit dem oben Gesagten abzugleichen: man hat eine positive Ladung und bewegt sie von einem Punkt A zu einem Punkt B. Wenn die Spannung abfallen soll, dann muss das Potential vorher größer gewesen sein als nachher. A minus B als Potentialdifferenz muss also eine positive Zahl ergeben. Der Punkt A wäre also "positiver" als der Punkt B. Damit würde A eine positive Ladung stärker abstoßen als der Punkt B. Die positive Ladung würde sich von A Richtung B bewegen. Das ist die positive Stromrichtung. Vom Punkt A zum Punkt B ist die Spannung positiv.

ZITAT:

"Das Vorzeichen der Spannung zwischen den beiden Anschlussbuchsen hängt ausschließlich vom gewählten Bezugspunkt ab. Nehmen wir an, am Ausgang des Netzgerätes sei eine Spannung (Potentialdifferenz) von 10 V eingestellt. Wählen wir die rote Buchse als Bezugspunkt, so ist das Potential an der blauen Buchse um 10 V niedriger. Von diesem Bezugspunkt aus betrachtet ist die Spannung also U = – 10 V. Wählen wir dagegen die blaue Buchse als Bezugspunkt, so ist das Potential an der roten Buchse um 10 V höher. Von diesem Bezugspunkt aus betrachtet ist die Spannung also U = + 10 V." [22]

"Das Vorzeichen der Spannung zwischen den beiden Anschlussbuchsen hängt ausschließlich vom gewählten Bezugspunkt ab. Nehmen wir an, am Ausgang des Netzgerätes sei eine Spannung (Potentialdifferenz) von 10 V eingestellt. Wählen wir die rote Buchse als Bezugspunkt, so ist das Potential an der blauen Buchse um 10 V niedriger. Von diesem Bezugspunkt aus betrachtet ist die Spannung also U = – 10 V. Wählen wir dagegen die blaue Buchse als Bezugspunkt, so ist das Potential an der roten Buchse um 10 V höher. Von diesem Bezugspunkt aus betrachtet ist die Spannung also U = + 10 V." [22]

ZITAT:

"Das ideale Voltmeter misst eine elektrische Spannung und besitzt einen unendlichen Innenwiderstand. Durch ein ideales Voltmeter fließt kein Strom.

"Das ideale Voltmeter misst eine elektrische Spannung und besitzt einen unendlichen Innenwiderstand. Durch ein ideales Voltmeter fließt kein Strom.

Spannungen sind vorzeichenbehaftete Größen. Das Vorzeichen der gemessenen Spannung hängt davon ab, welcher Anschluss des Voltmeters mit dem Bezugspunkt (dem sogenannten „gemeinsamen“ oder „Masse“-Punkt) verbunden ist." [24]

Der Spannungspfeil

ZITAT:

Im Bezung auf die Spannung: "Spannung misst man immer zwischen zwei Punkten; der Spannungspfeil zeigt auf den Punkt mit dem höheren Potential." [23]

Im Bezung auf die Spannung: "Spannung misst man immer zwischen zwei Punkten; der Spannungspfeil zeigt auf den Punkt mit dem höheren Potential." [23]

ZITAT:

Im Bezug auf die Stromrichtung: "Die Pfeilrichtung entspricht in der Regel der technischen Stromrichtung. Also vom positiven zum negativen Pol." [19]

Im Bezug auf die Stromrichtung: "Die Pfeilrichtung entspricht in der Regel der technischen Stromrichtung. Also vom positiven zum negativen Pol." [19]

Analogie zur mechanischen Spannung

Es ist interessant, dem Wort Spannung einmal historisch etwas nachzugehen. Es wird in wissenschaftlichen Veröffentlichungen seit spätestens dem Jahr 1827 verwendet. [1] Im Englischen [5] und auch im Französischen [6] ist dazu passend das entsprechende historische Wort "tension", was eben auf Deutsch die Spannung ist.

Aber was ist bei der elektrischen Spannung denn gespannt?

Einen ersten Hinweis gibt ein Zitat des englischen Pioniers der Elektrizitätslehre, Michael Faraday. Bei seinen Beschreibungen zur sogenannten Induktion (die hier nicht weiter interessiert) muss er ein bestimmtes Denkbild im Kopf gehabt haben:

ZITAT:

"... und da der Umstand einer von Spannung ist, was sich durch eine schlagartigen Rückkehr in den normalen Zustand gezeigt wird, wenn erst einmal die magnetische Induktion beseitigt ist ..." [5]

"... und da der Umstand einer von Spannung ist, was sich durch eine schlagartigen Rückkehr in den normalen Zustand gezeigt wird, wenn erst einmal die magnetische Induktion beseitigt ist ..." [5]

Faraday gibt nirgends in seiner Veröffentlichung einen Hinweis darauf, warum eine Rückkehr in den Normalzustand denn ein Beleg für eine Spannung sein soll. Man muss sich aber in die historische Zeit des 19ten Jahrhunderts zurückversetzen. Viele Wissenschaftler dachten im sogenannten mechanistischen Weltbild. Man versuchte die Erscheinungen um uns herum als Wirkung von kleinsten Teilchen zu deuten, die letztendlich aber alle wie große Körper auf eine uns vertraute Weise durch Ziehen und Drücken bei direkten Berührung aufeinander einwirken. So erscheint es plausibel, dass Faraday zum Beispiel an eine gepannte Spiralfeder oder ein Gummiseil dachte: spannt man ein Gummiseil, so geht es nach dem Loslassen wieder in seinen entspannten normalen Zustand zurück. Diese Analogie passt auch gut zu dem Beobachtung, dass in einem "gespannten" Kondensator und in einem gespannten Seil in beiden Fällen auch Energie gespeichert ist. Beim Gummiseil oder einer Feder wäre die Spannenergie, bei einem Kondensator zum Beispiel die 👉 Kondensatorenergie

Im Wassermodell

Oft werden Begriffe rund um elektrischen Strom mit dem Wassermodell veranschaulicht. Im Wassermodell enstpricht die Spannung dem Höhenunterschied zwischen zwei Punkten. Man stelle sich zum Beispiel ein größeres Aquarium vor, das auf einem Balkon im ersten Stock eines Hauses steht. Wenn man das Wasser über einen Schlauch nach unten laufen lässt, dann könnte das fließende Wasser unterwegs zum Beispiel kleine Räder, Turbinen, antreiben. Und damit könnte man zum Beispiel eine Mühle betreiben. Wenn das Wasser dann am Boden angekommen ist, kann es keine weitere Arbeit mehr verrichten. Aber es leuchtet direkt ein, dass ein Umzug des Aquariums in den zweiten Stück auch doppelt so viel Arbeit beim Leerlaufen verrichten kann. Es kann die alte Fallstrecke nach unten Arbeit verrichten. Aber jetzt kommt noch einmal die Höhe vom ersten zum zweiten Stock dazu, wo ja auch wieder Arbeit verrichtet werden kann, also Energie umgesetzt wird.

Interessant im Wassermodell ist auch, dass die Menge an umsetzbarer Energie zwar vom Höhenunterschied (der "Spannung") direkt abhängt. Aber welche Strecke das Wasser dabei von oben nach unten zurücklegt spielt für die Menge umsetzbarer Energie keine Rolle. Das Wasser könnte über ein senkrechtes Fallrohr leer laufen. Es könnte aber auch über einen 500 Meter langen Schlauch in in vielen Windungen, ähnlich einer Wasserrutschbahn, von oben nach unten laufen. Am Ende, unten angekommen, ist die verrichtete Arbeit in beiden Fällen dieselbe. Übertragen auf die elektrische Spannung heißt das: wenn zwischen zwei Polen einer Batterie (oder sonst einer Spannungsquelle) eine bestimmte Spannung, zum Beispiel 5 Volt, anliegt, dann ist es für die verrichtete Arbeit der Elektronen vom Minus zum Pluspol egal, ob sie dabei 2 Zentimeter oder 500 Kilometer zurücklegen. (Diese Wegunabhängigkeit gilt für alle statischen elektrischen Felder. [11]) über die sogennSiehe auch unter 👉 elektro-hydraulische Analogie

Als Feldlinien

Elektrische Felder werden oft durch sogenannte Feldlinien veranschaulicht. Ob es diese Linien in der Wirklichkeit gibt, ist unklar. Die Feldlinien sind aber eine weit verbreitete und in vielen Fällen sehr hilfreiche Visualisierung. Auch sie hängen mit der Spannung zusammen. [9] Doch der Zusammenhang ist eher indirekt.

- Eine Linie, die senkrecht auf allen Feldlinien steht, die sie schneidet, hat überall dasselbe elektrische Potential und damit auch überall dieselbe elektrische Spannung im Bezug auf einen beliebigen anderen Punkt im Feld. Siehe dazu den Artikel zur 👉 Äquipotentialfläche

- Wo die Feldlinien dichter zusammen gezeichnet sind, ist die Felstärke E größer als an Orten, wo die Feldlinien weiter auseinander liegen. Bei großen Feldstärken, also dichten Feldlinien, erhält man schon auf kurzen Strecken entlang einer Feldlinie eine hohe Spannung. Mathematisch ist die Spannung entlang einer Strecke gleich auf einer Feldlinie gleich ∫E⋅ds. Dieser Ausdruck ist ein sogenanntes 👉 Linienintegral

Als Kraft (indirekt)

Die Spannung ist nicht direkt eine Kraft. Zwar wird die Spannung oft auch als eine Kraft umschrieben, die die Stromteilchen in einem Stromkreis antreiben. [7] Früher sprach man auch von einer sogenannten elektromotorischen Kraft [8], wörtlich einer bewegenden Kraft für elektrische Teilchen. Tatsächlich beeinflusst die Spannung, wie stark sich die Teilchen des Stroms bewegen oder auch wie viele der Teilchen in Bewegung versetzt werden. Aber wenn man die Spannung zwischen zwei Punkten kennt, dann weiß man trotzdem noch nicht, wie groß die Kraft auf zum Beispiel ein Elektron. Das kann man sich an einem kleinen Gedankenexperiment deutlich machen.

Wenn man zwei Metallplatten hat, und auf die eine Platte bringt man (egal wie) eine große Anzah von Elektronen dann ist diese Platte elektrisch negativ geladen. Zieht man von einer zweiten anonsten baugleichen Platte Elektronen ab, so wird diese positiv geladen. Wenn die Platten gegenüber der Umwelt dann so isoliert sind, dass keine Elektronen mehr die Platte erreichen oder verlassen können, dann kann man sagen, dass zwischen den zwei Platten eine dann konstante elektrische Spannung anliegt. Es ist dabei egal, wie weit voneinander entfernt die Platten sind: wenn die Spannung zum Beispiel 5 Volt wäre, dann würde jedes Coulomb von Elektronen auf dem Weg von der negativen hin zur positiven Platte insgesamt 5 Joule an Energie aufnehmen, etwa in Form von kinetischer Energie. Es ist nun völlig egal wie weit voneinander entfernt die zwei Platten sind: solange die Spannung zwischen ihnen 5 Volt beträgt, gilt, dass pro Coulomb Ladung vom Weg der einen zur anderen Platte 5 Joule Energie umgesetzt werden. Wenn man die Platten nun sehr weit voneinander entfernt, es düften theoretisch zum Beispiel auch die Entfernung zwischen Hamburg und Frankfurt sein, dann ändert sich an der übertragenen Menge Energie nichts. Aber auf jedem Punkt ihres Weges spüren die Elektronen der Platten weniger antreibende Kraft als wenn die Platten sich nur einen Meter voneinander entfernt gegenüber stünden. Insofern sagt einem die Spannung zwischen zwei Punkten noch nicht direkt, wie viel Kraft auf eine Ladungsmenge (etwa ein Elektron) irgendwo wirkt.

Aber die Vorstellung von antreibender Kraft ist auch nicht ganz falsch. Teilt man nämlich die Spannung, die zwischen zwei Punkten herrscht durch die Strecke zwischen diesen zwei Punkten, bildet man also den Quotienten Spannung pro Strecke (Volt pro Meter), so erhält man die elektrische Feldstärke E mit ihrer Einheit Newton pro Coulomb. Und damit kennt man dann tatsächlich die Kraft, die auf eine bestimmte Ladungsmenge irgendwo an einem Ort wirkt. Siehe dazu den Artikel 👉 Elektrische Feldstärke

Konservative und nicht-konservative Felder

In der Physik unterscheidet man zwischen sogenannten konservativen und nicht-konservativen Feldern. Mathematisch geht es dabei um die sogenannte Rotation, ein Konzept aus der Vektoranalysis der höheren Mathematik. [13] Elektrostatische Felder mit der für sie typischen Coulombkraft gehören zu den konservativen Feldern. Wirbelfelder und alle elektrischen Felder, die über eine elektromagnetische Induktion erzeugt wurden sind hingegen niemals konservativ. Was bedeutet das?

Konservative elektrische Felder

- Typisch 👉 elektrostatisches Feld

- Die elektrische Spannung U zwischen zwei Punkten ist immer eindeutig.

- Wegunabhängigkeit: geht man mit einer elektrischen Probeladung von einem Anfangspunkt zu einem anderen Endpunkt, dann spielt es für die dabei insgesamt umgesetzte Energie E keine Rolle, welchen Weg man zwischen den Punkten wählt.

- Energiebewahrung: geht man von einem Punkt mit einer Probeladung einen beliebigen Weg bis wieder am Ende zurück zum Ausgangspunkt, dann wurde dabei in Summe weder elektrische Arbeit gewonnen noch benötigt. Was man an Arbeit an manchen Streckenabschnitten hineinstecken musste, wurde bei anderen Streckenabschnitten wieder frei. Die bilanzierte Summe der umgesetzten Energie ist Null.

- Mathematisch gilt: ∇ × F = 0: die Rotation ist Null. Mehr unter 👉 Rotation

MERKSATZ:

In konservativen elektrischen Feldern ist die elektrische Spannung zwischen zwei ortsfesten Punkten eindeutig definiert und hängt nur von den Positionen dieser Punkte ab. In nicht-konservativen elektrischen Feldern hängt die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten vom gewählten Integrationsweg ab und ist daher nicht eindeutig definiert.

In konservativen elektrischen Feldern ist die elektrische Spannung zwischen zwei ortsfesten Punkten eindeutig definiert und hängt nur von den Positionen dieser Punkte ab. In nicht-konservativen elektrischen Feldern hängt die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten vom gewählten Integrationsweg ab und ist daher nicht eindeutig definiert.

Mit der Regel, dass Spannung zwischen zwei Punkten definiert ist und dann sagt, wie viel Energie ein Coulomb an Ladung umsetzt, gilt typischerweise in der gesamten Elektrostatik. Die Elektrostatik ist der Teil der Elektrizitätslehre, bei dem die betrachteten Effekte weder von einer Bewegung noch von zeitlichen Änderungen von elektrischen Feldern abhängen. Siehe mehr unter 👉 Elektrostatik

Nicht-konservative Felder

- Typisch ein 👉 Wirbelfeld

- Typisch: jede 👉 induzierte Spannung

- Die elektrische Spannung U zwischen zwei Punkten ist nicht eindeutig.

- Wegabhängigkeit: geht man mit einer elektrischen Probeladung von einem Anfangspunkt zu einem anderen Endpunkt, dann spielt es für die dabei insgesamt umgesetzte Energie E durchaus eine Rolle, welchen Weg man zwischen den Punkten wählt. Wie viel Energie umgesetzt wird, hängt vom Weg ab.

- Keine Energiebewahrung: geht man von einem Punkt mit einer Probeladung einen beliebigen Weg bis wieder am Ende zurück zum Ausgangspunkt, dann wird dabei üblicherweise in Summe Arbeit nötig sein oder freigegeben.

- Mathematisch gilt: ∇ × F ≄ 0: die Rotation ist nicht Null. Mehr unter 👉 Rotation

MERKSATZ:

In nicht-konservativen elektrischen Feldern kann man keine Spannung zwischen zwei Punkten angeben. Man gibt eine Spannung vielmehr für einen Weg, eine durchgängige Strecke an. Die Berechnung erfolgt über ein sogenanntes Linienintegral (höhere Mathematik).

In nicht-konservativen elektrischen Feldern kann man keine Spannung zwischen zwei Punkten angeben. Man gibt eine Spannung vielmehr für einen Weg, eine durchgängige Strecke an. Die Berechnung erfolgt über ein sogenanntes Linienintegral (höhere Mathematik).

Diesen Ansatz benötigt man in der gesamten Elektrodynamik, wo es um elektrische und magnetische Phänomene geht, die von einer zeitlichen Veränderung von Feldern oder von Bewegungen abhängen. Siehe mehr unter 👉 Elektrodynamik

Gefahren

- Wechselspannungen über 50 V sind lebensgefährlich. [6]

- Gleichspannungen über 120 V sind lebensgefährlich. [6]

- Siehe auch 👉 Erste Hilfe Strom

Wechselspannung

Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz ist gefährlicher als Gleichstrom, weil dadurch Herzkammerflimmern leichter ausgelöst werden kann: das Herz wird durch elektrisch Impulse im Takt gehalten. Wechselspannung täuscht dem Herzen solche Impulse vor, es versucht der Frequenz der Wechselpannung zu folgen und schlägt dadurch wesentlicher schneller. Mit dem schnelleren Schlagen kann es aber nicht mehr so effektiv Blut Pumpen. Man stirbt leztendlich an Sauertoffmangel.

Was ist eine induzierte Spannnung?

Immer - und nur - wenn sich an einem Ort die magnetische Flussdichte ändert, ensteht an und um diesen Ort eine elektrische Spannung. Diese elektrische Spannung infolgem einer Änderung eines Magnetfeldes an einem Ort nennt man 👉 induzierte Spannung

Zusammenfassung wichtiger Fakten

- Die Abkürzung für die Spannung in Formeln ist das große lateinische 👉 U

- Die Einheit der Spannung ist das 👉 Volt [V]

- Etwa 230 Volt Spannung sind typisch für eine 👉 Steckdose

- Etwa 1 bis 10 Volt ist typisch für eine kleine 👉 Batterie

- Ein Funken an einer Türklinke hat einige 👉 Kilovolt [tausende Volt]

- Blitze haben Spannungen von einigen 👉 Megavolt [millionen Volt]

- Wo Feldlinien dichter sind, hat man schon auf kurzen Strecken entlang einer Linie eine hohe Spannung 👉 Feldlinien

Fußnoten

- [1] Der Begriff der elektrischen Spannung wird seit spätestens 1827 verwendet: "Die Art und Weise, wie die Elektrizität an der Berührungsstelle zweier differenter Körper hervortritt, oder die elektrische Spannung dieser Körper habe ich so ausgesprochen: Wenn verschiedenartige Körper sich einander berühren, so behaupten sie fortwährend an der Stelle der Berührung einen und denselben Unterschied ihrer elektroskopischen Kräfte." In: Georg Simon Ohm: Die galvanische Kette. Berlin, 1827.

- [2] Spannung als Differenz zwischen Körpern: "Verschiedenartige Körper, welche sich berühren, behaupten an der Berührungsstelle fortwährend einen und denselben Unterschied ihrer elektroskopischen Kräfte, vermöge eines aus ihrem Wesen hervorgehenden Gegensatzes, den wir durch den Ausdruck elektrische Spannung oder Differenz der Körper zu bezeichnen pflegen." In: Georg Simon Ohm: Die galvanische Kette. Berlin, 1827.

- [3] Spannung führt zum Ausgleich elektrischer Ungleichheiten: "Denkt man sich nämlich einen, überall gleich dicken und homogenen Ring, an dessen einer Stelle, seiner ganzen Dicke nach, eine und die selbe elektrische Spannung, d. h. Ungleichheit in dem elektrischen Zustande zweier unmittelbar neben einander liegender Flächen, aus welchen Ur sachen immer, eingetreten und demnach das elektrische Gleichgewicht gestört worden ist, so wird die Elektrizität in ihrem Streben, es wieder herzustellen, wenn ihre Beweglichkeit lediglich auf die Ausdehnung des Ringes beschränkt ist, nach beiden Seiten desselben abflieſsen. Wenn jene Spannung bloſs ein Werk des Augenblicks war so wird auch in Kurzem das Gleichgewicht wieder hergestellt sein, wenn hingegen die Spannung bleibend ist, so kann das Gleichgewicht nie wieder zurückkehren; aber die Elektrizität vermöge

- [4] Vorgedanken zum Ohmschen Gesetz: "Die Größe des Stromes in einer galvanischen Kette ist der Summe aller Spannungen direkt, und der ganzen reduzirten Länge der Kette umgekehrt proportional, wobei man sich erinnern muſs, daẞ jetzt unter reduzirter Länge die Summe aller Quotienten verstanden wird, die aus den zu homogenen Theilen gehörigen wirklichen Längen und dem Produkte der entsprechenden Leitungsvermögen und Querschnitte gebildet werden." In: Georg Simon Ohm: Die galvanische Kette. Berlin, 1827.

- [5] Spannung ist eine Fähigkeit, Dinge in ihren ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. Im Bezug auf Magnete schreibt Henry Faraday 1839: "and as the condition is a state of tension (manifested by its instantaneous return to the normal state when the magnetic induction is removed)". Hier hat der Autor vielleicht an gespannte Seile oder gespannte Federn gedacht, die sich nach einer Ausdrehnung (Spannung) ja auch wieder von alleine in ihren "normalen" Zustand zurück bewegen. In: Michael Faraday: Experimental Researches in Electricity. Volume III. London 1855.

- [6] Auch im Französischen spricht man von einer Spannung (tension): "Le courant électrique est un déplacement d’électrons. Pour les faire se déplacer, il faut un générateur de courant qui va créer un déséquilibre de charge (différence de potentiel) afin d’attirer et de repousser les électrons. Ce déséquilibre de charge est appelé « tension électrique »." In: Volt, watt, ampère : les unités en électricité. Informationsseite des französischen Energieunternehmens EDF (Electricite de France). Abgerufen am 14. Juni 2025. Online: https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendre/electricite-au-quotidien/essentiels/volt-watt-ampere-les-unites-en-electricite

- [6] Gefahren durch den elektrischen Strom: Internetpräsenz der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). 12. April 2022. Online: https://www.vbg.de/zeitarbeit-fb/daten/apl/arbhilf/unterw/85_ges.htm

- [7] Spannung als treibende Kraft: "Die elektrische Spannung, gemessen in Volt (V), ist die treibende Kraft hinter dem Stromfluss." In: Was ist Strom? Eine Einführung in die Grundlagen der Elektrizität. Erklärseite der Firma Aidon Oy aus Finnland. 23. Juli 2024.

- [8] 1911, EMK als Potentialdifferenz und damit auch Spannung: "Elektromotōrische Kraft, die Potentialdifferenz sich berührender Körper." Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 502. Siehe auch 👉 elektromotorische Kraft

- [9] Walter R. Fuchs: Titel: Moderne Physik. Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft mbH, Herrsching. Erstauflage 1965 oder früher. Dort im Kapitel "2.3 Feldlinien bewegen Elektronen". Seite 43. Im Bezug auf ein bestimmtes Experiment (und nicht allgemein) heißt es: "die Spannung im Feld sinkt, wenn sich diei Feldlinien verkürzen."

- [10] Volt ist die SI‑Einheit der elektrischen Spannung, abgekürzt V. Sie entspricht einem Joule pro Coulomb, also 1 V = 1 J / 1 C. Die Dimension lautet [M L² T⁻³ I⁻¹], was Kilogramm⋅Meter² pro Sekunde³ pro Ampere ergibt. Siehe auch 👉 SI-Einheiten

- [11] Betrachtet man Spannung im Zusammenhang mit elektrischen Feldern muss man sich zwei Arten solcher Felder unterscheiden: konservative und nicht-konsevative Felder. Konservativ sind alle Felder, die sich zeitlich nicht verändern. Aber gerade im Zusammenhang mit der elektromagnetischen Induktion hat man es mit zeitlich stark veränderlichen Feldern zu, was gerade das Wesen der Induktion ist. Dann gilt nicht mehr, dass die verrichtete Arbeit oder die übertragene Energie zwischen zwei Punkten immer gleich ist, egal wie der Weg gewählt wird. Siehe mehr zur Idee der Pfadabhängigkeit im Artikel 👉 Konservatives Feld

- [12] Konservative Felder meinen immer Kraftfelder. Ein Kraftfeld heißt konservativ, wenn man ein Objekt in ihm von einem Startpunkt einen Weg entlang bewegen kann, und am Ende, wenn man wieder am Startpunkt ankommt, genauso viel Energie in den Prozess hineingesteckt hat, wie er auch wieder freigegeben hat. Konserviert im Sinne von unverändert beibehalten wird also die Energie. Insbesondere konstant bleibt die Summe aus kinetischer und potentieller Energie. Lies mehr dazu unter 👉 konservative Kraft

- [13] Die mathematische Definition Unterscheidung zwischen konservativen und nicht-konservativen Feldern geht über die sogenannte Rotation. Die Rotation ist ein Konzept der Vektoranalysis. Siehe mehr dazu unter 👉 Rotation

- [14] Die Definition der Spannung als Potentialdifferenz steht in: Oskar Höfling: Physik. Lehrbuch für Unterricht und Selbststudium. Fünfzehnte Auflage. 1994. ISBN: 3-427-41045-5. Dort im Kapitel "5.1.9 Das elektrische Potential und die elektrische Spannung", Seite 440.

- [15] Die Definition des elektrischen Potential steht in: Oskar Höfling: Physik. Lehrbuch für Unterricht und Selbststudium. Fünfzehnte Auflage. 1994. ISBN: 3-427-41045-5. Dort im Kapitel "5.1.9 Das elektrische Potential und die elektrische Spannung", Seite 439.

- [16] Die Definition "Die Spannung U zwischen zwei Punkten P₁ und P₂ ist die Potentialdifferenz φ(P₁) - φ(P₂)" stammt aus: Dorn.Bader. Physik SII Gesamtband Gymnasium. Westermann Bildungsmedien. Braunschweig. 2023. ISBN: 978-3-14-152376-8. Dort im Kapitel "4.3 Elektrische Spannung und Energie", Seite 133.

- [17] Die Definition der elektrischen Spannung sowohl als Potentialdifferenz als auch über die Arbeit findet man in: Metzler Physik. 5. Auflage. 592 Seiten. Westermann Verlag. 2022. ISBN: 978-3-14-100100-6. Dort im Kapitel "5.3 Energie im elektrischen Feld", Seite 199.

- [18] Zum Richtungssinn In: der Artikel "Elektrische Spannung" auf chemie.de, abgerufen am 30. Oktober 2025. Online: https://www.chemie.de/lexikon/Elektrische_Spannung.html#Richtungs-_und_Bezugssinn

- [19] Die Pfeilrichtung ist festgelegt in: der Artikel "elektrische Spannung U" im Elektronik-Kompendium. Abgerufen am 30. Oktober 2025. Online: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201101.htm

- [20] "Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten A und B wird auch als Spannung bezeichnet. Es gilt: U_AB = Δφ_AB = Δφ_B-Δφ_A", der Tiefstrich (_) zeigt an, dass die nachfolgend mit ihm verbundenen Zeichen im Original tiefgestellt geschrieben sind. In: der Artikel "Ladungen & elektrisches Feld". Leifi-Physik. Abgerufen am 30. Oktober 2025. Online: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/grundwissen/potential-und-elektrische-spannung

- [21] Der Unterschied ist immer positiv: "Die Zahl, um welche eine Zahl größer oder kleiner als eine andere ist, heißt der Unterschied … der Zahlen." Und: "Der Unterschied zweier Zahlen ist also gleich der größeren weniger der kleinern Zahl." In: Samuel Eduard Baltrusch: Das Kopf- und Ziffer-Rechnen. Theoretisch und praktisch nach der Methode vom Einfachen zum Zusammengesetzen mit besonderer Berücksichtigung der Decimalbrüche und der Raumgrößen behandelt, zum Gebrauche für Stadt- und Landschulen und zur Selbstbelehrung. Verlag der Gebrüder Bornträger. 1846. Seite 34 und Seite 35. Siehe auch 👉 Unterschied

- [22] Michael Krüger: Physikpraktikum im Modul Physik I für Studierende der Umweltwissenschaften (Basispraktikum). Institut für Physik. Universität Oldenburg. April 2016. Online: https://uol.de/f/5/inst/physik/ag/physikpraktika/download/UWI/Skript.pdf?utm_source=chatgpt.com

- [23] Im niederländischen Original heißt auf einer Seite der katholischen Universität Löwen: "Spanning meet je altijd tussen twee punten. Om weer te geven welk punt op de hoogste potentiaal is, gebruiken we de spanningspijl. Definitie 2. De spanningspijl wijst naar het punt met de hoogste potentiaal. Definitie 2. De spanningspijl wijst naar het punt met de hoogste potentiaal." In: Voorstudietraject fysica. Groep Wetenschap & Technologie. KU Leuven (versie 4 juli 2025 H). Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

- [24] Zu Messungen mit einem Voltmeter: "The ideal voltmeter measures voltage and has infinite resistance. No current flows through an ideal voltmeter. Voltages have a sign. The sign of the voltage you read will depend on which terminal is connected to the reference point. In the symbol below we define the + terminal so that the voltage reading is positive if the + terminal is more positive with respect to the “common” terminal." In: L. A. Bumm: Introduction to Electronics: Start Here. Electronics Lab (Phys 2303). University of Oklahoma (USA). Stand vom Herbst 2017. Lizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.