Beobachtereffekt

Physik

© 2025

Definition

Von einem Beobachtereffekt spricht man, wenn eine Beobachtung die beobachtete Sache selbst so stark verändert, dass mehr oder minder unklar ist, wie sie vor der Beobachtung beschaffen war. Der Effekt spielt eine wichtige Rolle in der empirischen Soziologie und Psychologie sowie auch bei Messungen in der Physik. Insbesondere für die Physik ist es wichtig, verschiedene Arten von Beobachtereffekten zu unterscheiden. Das Konzept hat sehr tief gehende Folgen für unser Verständnis von Realität.

Einführung

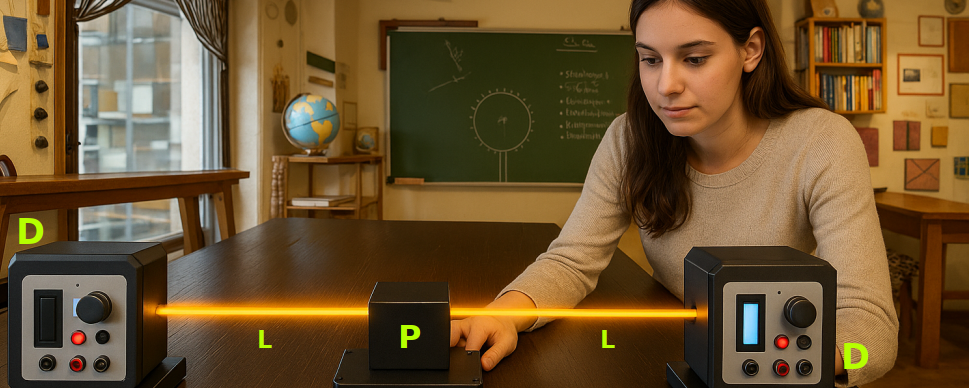

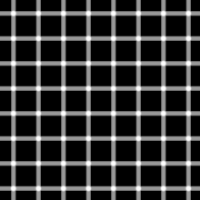

Die Grundidee des Beobachtereffekts ist Unmöglichkeit, den wahren Zustand einer Sache direkt vor dem Moment der Beobachtung in Erfahrung zu bringen. Es gibt eine schöne optische Täuschung, das Hermann-Gitter. Wenn man das Muster im Bild betrachtt, wird man viele dunkle Punkt sehen. Wenn man aber versucht, einen der Punkte genauer zu betrachten, wird der weiß:

Versuche durch Beobachten die "wahre Farbe" der Punkte in den Kreuzungen der Gitterlinien herauszufinden. Sind die Punkte "in Wirklichkeit" schwarz oder sind sie vielleicht weiß?

Philosophisch bedeutsam ist, dass die Welt um uns herum möglicherweise nicht objektiv für sich existiert. Vielleicht können wir uns gar nicht auf eine reine Rolle als Beobachter zurückziehen. Einmal in die Welt gestellt, wird sie unweigerlich durch unser Tun und Nichttun mitgestaltet.

In der Physik spielt der Beobachtereffekt vor allem auf der Ebene von Quantenobjekten eine wichtige Rolle. Ist der Effekt dann auf Geschehnisse in Laboren von Wissenschaftlern beschränkt? Oder stellt er vielleicht sogar die lange vergeblich gesuchte Schnittstelle zwischen Materie und Geist im sogenannten Geist-Körper-Problem dar?[20] Auch diese Frage verdient eine sorgfältige Bearbeitung.

In den empirischen Sozialwissenschaften und der empirischen Psychologie tritt uns der Beobachtereffekt besonders eindrucksvoll als sogenannter Hawthorne-Effekt entgegen: fragt ein Interviewer zum Beispiel eine Person danach, ob sie Verständnis für eine extrem rechte politische Gesinnung hat, dann kann die Antwort der Person von der Erscheinung des Interviewers abhängen: wirkt der Interviewer gleichzeitig sympathisch wie auch politisch rechts, so könnte das die Wahrscheinlichkeit für eine bejahende Antwort deutlich erhöhen. Wer möchte nicht einem sympathischen Mitmenschen gefallen?

Wenn sich herausstellen sollte, dass der Beobachtereffekt nicht nur eine physikalische Randerscheinung und nicht nur ein Nischenproblem von Sozialforschern ist, sondern im Gegenteil, falls er ein tief in das "Betriebssystem der Welt" eingebaute Eigenschaft sein sollte, dann hätte das sehr weitgehende Folgen für unser Weltbild.

Zitate

Die Idee, dass die Wirklichkeit auf eine untrennbare Weise mit den geistigen Prozessen in uns in Verbindung stehen könnte, reicht mindestens bis in die Zeit des nordindischen Buddha[17] um 500 vor Christus sowie Zeit der griechischen Antike im 4ten vor Christus zurück. Die Idee lebte unter anderem weiter in den Schriften von islamischen Mystikern[18] sowie westeuropäischen Philosophen[13] und Psychologen[14] auf. Aber erst seit den 1920er Jahren wurden auch Physiker durch die fremdartigen Befunde über ihre Quantenobjekte dazu genötigt, sich dem Gedanken zu öffnen, dass es subjektive Beobachter und eine von diesen unbeeinflusste objektiv für sich alleine existierende Realität so vielleicht gar nicht gibt. Einige ausgewählte Zitate beleuchten schlaglichtartig die Geschichte dieses Gedankens.

Der antike Philosoph Aristoteles wurde von Physikern des 20ten Jahrhunderts deutlich weniger beachtet als etwa die vorsokratischen Denker. Dennoch findet sich gerade in Aristoteles' Philosophie der Potentialität und Aktualität so etwas wie ein Vorklang auf die Eigenartigkeit von Quantenzuständen.

ZITAT:

Aristoteles, 4tes Jh. v. Chr.: "matter exists potentially, because it may attain to the form; but when it exists actually, it is then in the form."[16]

Aristoteles, 4tes Jh. v. Chr.: "matter exists potentially, because it may attain to the form; but when it exists actually, it is then in the form."[16]

Kurz nachdem Aristoteles das geschrieben hatte, kam es durch die Feldzüge von Alexander dem Großen zu einem engeren Kontakt der antiken griechischen Kultur mit der indischen Kultur. Es gibt auffällige Paralllen zwischen beiden. Das folgende Zitat aus einer buddhistischen Schrift wurde spätestens um 400 nach Christus verfasst, gibt aber sehr wahrscheinlich Gedanken wieder, die der reale Buddha um 500 vor Christus wörtlich weiter gegeben hat.

ZITAT:

Buddhismus, um 400 n. Chr.: "die sichtbare Welt [ist] nichts als der eigene Geist und die Unwirklichkeit von Objekt und Subjekt. Diejenigen, die den Begriffen von Objekt und Subjekt anhängen, verstehen nicht, dass die Welt nur der Geist selbst ist, und bei ihnen besteht der Fehler, die äußere Welt als real mit Sein und Nichtsein gleichzusetzen."[17]

Buddhismus, um 400 n. Chr.: "die sichtbare Welt [ist] nichts als der eigene Geist und die Unwirklichkeit von Objekt und Subjekt. Diejenigen, die den Begriffen von Objekt und Subjekt anhängen, verstehen nicht, dass die Welt nur der Geist selbst ist, und bei ihnen besteht der Fehler, die äußere Welt als real mit Sein und Nichtsein gleichzusetzen."[17]

Auch in der arabischen Welt, dort in der religiösen Ausprägung des Sufismus, setzten sich Denker mit der Grenze zsichen innerem Erleben und äußerer Wirklich auseinander. Ibn Arabi lebte und wirkte im damals islamischen geprägten Andalusien im heutigen Spanien:

ZITAT:

Ibn Arabi, 1230: "Thus, the recipient sees nothing other than his own form in the mirror of the Reality. He does not see the Reality Itself, which is not possible, although he knows that he may see only his [true] form in It. As in the case of the mirror and the beholder, he sees the form in it, but does not see the mirror itself, despite his knowledge that he only sees his own and other images by means of it." Und: "You are an imagination, as is all that you regard as other than yourself an imagination. All existence is an imagination within an imagination, the only Reality being God, as Self and the Essence.”[16] As long as one revels in the world of particulars and severs ties with the hidden reality, the dream is a nightmare that repeats itself over and over again."[18]

Ibn Arabi, 1230: "Thus, the recipient sees nothing other than his own form in the mirror of the Reality. He does not see the Reality Itself, which is not possible, although he knows that he may see only his [true] form in It. As in the case of the mirror and the beholder, he sees the form in it, but does not see the mirror itself, despite his knowledge that he only sees his own and other images by means of it." Und: "You are an imagination, as is all that you regard as other than yourself an imagination. All existence is an imagination within an imagination, the only Reality being God, as Self and the Essence.”[16] As long as one revels in the world of particulars and severs ties with the hidden reality, the dream is a nightmare that repeats itself over and over again."[18]

Die Frage nach dem Verhältnis von Beobachter und dem Beobachteten kam nicht zum Erliegen:

ZITAT:

Schelling, 1800: "Wenn er nun ganz in die Beschauung dieser Urerscheinung versinkt, so entfaltet sich vor ihm in neu entstehenden Zeiten und Räumen … die Erzeugungsgeschichte der Natur … Die Kunst des ruhigen Beschauens, der schöpferischen Weltbetrachtung ist schwer, unaufhörliches ernstes Nachdenken und strenge Nüchternheit fordert die Ausführung, und die Belohnung … nur eine Freude des Wissens und Wachens …“[13]

Schelling, 1800: "Wenn er nun ganz in die Beschauung dieser Urerscheinung versinkt, so entfaltet sich vor ihm in neu entstehenden Zeiten und Räumen … die Erzeugungsgeschichte der Natur … Die Kunst des ruhigen Beschauens, der schöpferischen Weltbetrachtung ist schwer, unaufhörliches ernstes Nachdenken und strenge Nüchternheit fordert die Ausführung, und die Belohnung … nur eine Freude des Wissens und Wachens …“[13]

William James, aus den USA, gilt als einer der Gründfiguren der modernen Psychologie. In seinen noch heute lesenswerten Schriften brachte er philosophische Gedanken immer wieder mit griffigen Sinnbildern auf den Punkt:

ZITAT:

William James, 1890: "The rush of thought is so headlong that it almost always brings us up at the conclusion before we can arrest it. The attempt at introspective analysis in these cases is in fact like seizing a spinning top to catch its motion, or trying to turn up the gas quickly enough to see how the darkness looks."[14]

William James, 1890: "The rush of thought is so headlong that it almost always brings us up at the conclusion before we can arrest it. The attempt at introspective analysis in these cases is in fact like seizing a spinning top to catch its motion, or trying to turn up the gas quickly enough to see how the darkness looks."[14]

Seit den 1920er Jahren mehrten sich verstörende Befunde aus der Physik, dass die Welt möglicherweise tatsächlich nicht in unbeteiligte, subjektive Beobachter und eine ungestörte Welt des objektiv Realen geteilt werden kann.

ZITAT:

Einstein, Rosen, Podolsky, 1935: "when the momentum of a particle is known, its coordinate has no physical reality."

Einstein, Rosen, Podolsky, 1935: "when the momentum of a particle is known, its coordinate has no physical reality."

Wir sehen, wie Physiker an der Realität bestimmter Eigenschaften, etwa des Ortes eines Teilchens, zu zweifeln beginnen. Doch entgegen vieler seiner Kollegen hielt Einstein an der Realität einer Außenwelt unabhängig vom Beobachter fest. Das wohl bermühmteste Zitat in dieser Richtung betrifft den Zweifel an der Existenz des Mondes.

ZITAT:

Einstein, vielleicht 1947: "Glauben Sie, dass der Mond nur dann existiert, wenn ich ihn ansehen?[19]

Einstein, vielleicht 1947: "Glauben Sie, dass der Mond nur dann existiert, wenn ich ihn ansehen?[19]

Carl Friedrich von Weizsäcker, einer der großen Pioniere der Quantenphysik und gleichzeitig ein anerkannter Philosoph, stellt indes unmissverständlich klar, dass die Vorstellung einer Existenz von Eigenschaften eines Objektes vor der Beobachtung irrig sei.

ZITAT:

Carl Friedrich von Weizsäcker, 1994: "Man hat gelegentlich die Unbestimmtheit von Zustandsgrößen in Zusammenhang gebracht mit der Störung des Objektes durch den Beobachtungsakt. Diese Ausdrucksweise ist mißverständlich. Denn sie erweckt den Eindruck, als habe das Objekt, ehe es beobachtet wird, gewisse Eigenschaften, die nur durch den Beobachtungsakt zerstört würden."

Carl Friedrich von Weizsäcker, 1994: "Man hat gelegentlich die Unbestimmtheit von Zustandsgrößen in Zusammenhang gebracht mit der Störung des Objektes durch den Beobachtungsakt. Diese Ausdrucksweise ist mißverständlich. Denn sie erweckt den Eindruck, als habe das Objekt, ehe es beobachtet wird, gewisse Eigenschaften, die nur durch den Beobachtungsakt zerstört würden."

Man erinnere sich hierbei an Aristoteles, desser Materie (Hyle im Griechischen) auch eher eine Potentialität und noch keine Wirklichkeit (Aktualität, Dynamis) war. Heute sehen Physiker Einsteins Realismus als widerlegt an.

ZITAT:

Anton Zeilinger, 2001: "Einstein hatte erklärt, dass die Messung, die an einem der Quanten-verschränkten Teilchen vorgenommen wird, niemals den realen Zustand des anderen Teilchens beeinflussen darf. Das ist aber genau das, was in den Experimenten, die seit dem durchgeführt wurden passiert ist."

Anton Zeilinger, 2001: "Einstein hatte erklärt, dass die Messung, die an einem der Quanten-verschränkten Teilchen vorgenommen wird, niemals den realen Zustand des anderen Teilchens beeinflussen darf. Das ist aber genau das, was in den Experimenten, die seit dem durchgeführt wurden passiert ist."

Die seltsamen Phänomene verschränkter Teilchen scheinen diese auch über weite Entfernung miteinander zu koppeln.

ZITAT:

Anton Zeilinger, 2001: Verschränkung meint nicht, "dass zwei auf diese Art miteinander verbundene Teilchen in der Beobachtung die gleichen Merkmale aufweisen, einfach weil sie mit den gleichen Eigenschaften „geboren” sind. Vielmehr bedeutet es, dass eine Messung, die an einem der beiden Teilchen durchgeführt wird, umgehend den Zustand des anderen Teilchens beeinflusst."

Anton Zeilinger, 2001: Verschränkung meint nicht, "dass zwei auf diese Art miteinander verbundene Teilchen in der Beobachtung die gleichen Merkmale aufweisen, einfach weil sie mit den gleichen Eigenschaften „geboren” sind. Vielmehr bedeutet es, dass eine Messung, die an einem der beiden Teilchen durchgeführt wird, umgehend den Zustand des anderen Teilchens beeinflusst."

ZITAT:

Anton Zeilinger, 2001: Es ist "der Akt der Beobachtung und Wahrnehmung selbst [der] Realität schafft. Was wir über die Eigenschaften eines Elementarteilchens im Allgemeinen sagen können, ist keine Aussage über Eigenschaften, die bereits existierten, bevor die Messung durchgeführt wurde."

Anton Zeilinger, 2001: Es ist "der Akt der Beobachtung und Wahrnehmung selbst [der] Realität schafft. Was wir über die Eigenschaften eines Elementarteilchens im Allgemeinen sagen können, ist keine Aussage über Eigenschaften, die bereits existierten, bevor die Messung durchgeführt wurde."

Der spätere Nobelpreisträger Anton Zeilinger macht dann noch einmal unmissverständlich klar, dass der Akt des Beobachtens selbst erst die Realität mit erschafft.

ZITAT:

Anton Zeilinger, 2006: "Wenn ich jetzt den Ort messe […], dann finde ich es hier [zeigt mit dem Finger auf eine Stelle am Tisch]. Das heißt aber nicht, dass das Teilchen vorher hier [er zeigt wieder auf dieselbe Stelle] war. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, was philosophisch noch nicht erarbeitet ist. Die Beobachtung […] ändert nicht nur die Welt, sie ist konstitutiv, sie konstitutiert die Wirklichkeit. Und der nächste wichtige Punkt ist der, dass ich ja entscheide, welche Messung ich mache.“

Anton Zeilinger, 2006: "Wenn ich jetzt den Ort messe […], dann finde ich es hier [zeigt mit dem Finger auf eine Stelle am Tisch]. Das heißt aber nicht, dass das Teilchen vorher hier [er zeigt wieder auf dieselbe Stelle] war. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, was philosophisch noch nicht erarbeitet ist. Die Beobachtung […] ändert nicht nur die Welt, sie ist konstitutiv, sie konstitutiert die Wirklichkeit. Und der nächste wichtige Punkt ist der, dass ich ja entscheide, welche Messung ich mache.“

Arten

Unabhängig vom Fachgebiet, kann man Beobachtereffekte danach unterscheiden, auf welche Weise und vor allem auch wie stark der Akt der Beobachtung auf die beobachtete Sache selbst einwirkt. In der Quantenphysik ist der Effekt so stark ausgeprägt, dass einige der führenden Physiker heute davon ausgehen, dass die Ausprägung einer beobachteten Eigenschaft einer Sache überhaupt erst mit der Beobachtung selbst erschaffen wird.

Berufsunfähigkeitsversicherung - Hawthorne-Effekt - William James - Krishnamurti - Bohm - Sheldrake - Freier Wille - Schrödingers Katze - EPR - Doppelspalt - Hawthorne-Effekt - Wheeler - Kugelstoß - Orpheus und Euridike - Psyche und Amor - Macbeth und die Hexen - Hermann-Gitter

Fußnoten

- [1] Anton Zeilinger schreibt, dass die Quantenphysik "nach wie vor - auf entmutigende Art und Weise - die herkömmliche Sichtweise theoretisch in Frage [stellt], dass natürliche Phänomene unabhängig von unseren Beobachtungen notwendigerweise existieren." In: Anton Zeilinger: Die Spukhaftigkeit der Realität. Beitrag auf: Project Syndicate. Nov 6, 2001. Online: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-spookiness-of-reality/german

- [2] Anton Zeilinger unterstreicht zu Einsteins "spukhafter Fernwirkung", die Schrödinger als Verschränkung (entanglement) bezeichnete, dass diese nicht meinen "dass zwei auf diese Art miteinander verbundene Teilchen in der Beobachtung die gleichen Merkmale aufweisen, einfach weil sie mit den gleichen Eigenschaften „geboren” sind. Vielmehr bedeutet es, dass eine Messung, die an einem der beiden Teilchen durchgeführt wird, umgehend den Zustand des anderen Teilchens beeinflusst." In: Anton Zeilinger: Die Spukhaftigkeit der Realität. Beitrag auf: Project Syndicate. Nov 6, 2001. Online: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-spookiness-of-reality/german

- [3] Nach Zeilinger meinte Einstein (irrigerweise), dass die Beobachtung an einem Teilchen niemals die Eigenschaften eines weit davon entfernten Teilchens instantan, das heißt ohne Zeitverzug ändern könnte: "Einstein hatte erklärt, dass die Messung, die an einem der Quanten-verschränkten Teilchen vorgenommen wird, niemals den realen Zustand des anderen Teilchens beeinflussen darf. Das ist aber genau das, was in den Experimenten, die seit dem durchgeführt wurden passiert ist." In: Anton Zeilinger: Die Spukhaftigkeit der Realität. Beitrag auf: Project Syndicate. Nov 6, 2001. Online: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-spookiness-of-reality/german

- [4] Die Beobachtung erzeugt erst die Realität, es ist "der Akt der Beobachtung und Wahrnehmung selbst [der] Realität schafft. Was wir über die Eigenschaften eines Elementarteilchens im Allgemeinen sagen können, ist keine Aussage über Eigenschaften, die bereits existierten, bevor die Messung durchgeführt wurde." In: Anton Zeilinger: Die Spukhaftigkeit der Realität. Beitrag auf: Project Syndicate. Nov 6, 2001. Online: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-spookiness-of-reality/german

- [5] Die Wirklichkeit wird vom Beobachter erschaffen: „Wenn ich jetzt den Ort messe […], dann finde ich es hier [zeigt mit dem Finger auf eine Stelle am Tisch]. Das heißt aber nicht, dass das Teilchen vor hier [er zeigt wieder auf dieselbe Stelle] war. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, was philosophisch noch nicht erarbeitet ist. Die Beobachtung […] ändert nicht nur die Welt, sie ist konstitutiv, sie konstitutiert die Wirklichkeit. Und der nächste wichtige Punkt ist der, dass ich ja entscheide, welche Messung ich mache.“ In: Anton Zeilinger: Einstein auf dem Prüfstand. In: Sternstunde Philosophie. Interview des Schweizer Rundfunks. 14.05.2006. Siehe auch Zeilingers Kant-Forderung ↗

- [6] Carl Friedrich von Weizsäcker schrieb: "Man hat gelegentlich die Unbestimmtheit von Zustandsgrößen in Zusammenhang gebracht mit der Störung des Objektes durch den Beobachtungsakt. Diese Ausdrucksweise ist mißverständlich. Denn sie erweckt den Eindruck, als habe das Objekt, ehe es beobachtet wird, gewisse Eigenschaften, die nur durch den Beobachtungsakt zerstört würden." In: Carl Friedrich von Weizsäcker, zitiert nach: Oskar Höfling Physik, Bonn, 1994, Dümmler Verlag, ISBN 3-427-41045-5, Seite 1037.

- [7] Teilchen können ohne Eigenschaften sein: "when the momentum of a particle is known, its coordinate has no physical reality." In: Albert Einstein, B. Podolsky, N. Rosen: Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?, Phys. Rev. 47 (1935), S. 777–780 doi:10.1103/PhysRev.47.777. Online: https://cds.cern.ch/record/405662/files/PhysRev.47.777.pdf

- [8] Selbstbeobachtung ist schwierig: "Für die Selbstbeobachtung (»introspection«) als psychologische Methode sind HERBART, BENEKE, FORTLAGE, ULRICI, WAITZ, der betont, es würden nur Erinnerungsbilder beobachtet (Lehrb. d. Psychol. S. 672 f.), FORTLAGE, auch HÖFFDING (Psychol.2, S. 20 ff.), der die Mängel der reinen Selbstbeobachtung würdigt (l.c. C. 1), MÜNSTERBERG (Aufg. u. Meth. S. 63 ff.), VOLKELT (Zeitschr. f. Philos. 1887), LIPPS (Gr. d. Seelenl. S. 10 f.), teilweise SPENCER (»subjective« neben der »objectiven« Psychologie), BAIN, JAMES, auch JODL (Lehrb. d. Psych. S. 10), W. JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol.3, S. 5 ff.) u. a. Es wird betont, daß die Beobachtung anderer ergänzend zur »Selbstbeobachtung« (besser Selbstwahrnehmung: EBBINGHAUS, Gr. d. Psychol. I, 57, BRENTANO, WUNDT u. a.) treten muß. Gegen die »Selbstbeobachtung« ist HUME, insofern er betont, dieselbe störe den Ablauf der seelischen Vorgänge (Treat. S. 7), und besonders A. COMTE, der sie für unmöglich erklärt und von der »profonde absurdité« spricht, »que présente la seule supposition si évidemment contradictoire de l'homme se regardant penser« (Cours de phil. pos. III, 766 ff., I, 30 ff.; ähnlich F. MAUTHNER, Krit. d. Spr. I). WUNDT betont, in der Psychologie sei »eine exacte Beobachtung nur in der Form der experimentellen Beobachtung möglich« (Gr. d. Psych.5, S. 27). Die Absicht der Beobachtung verändert Eintritt und Verlauf der psychischen Vorgänge (l.c. S. 28). Die reine Beobachtung ist ausgeschlossen auf dem Gebiete der Individualpsychologie, weil es hier keine beharrenden Objecte gibt, zulässig aber, ja gefordert in der Völkerpsychologie (l.c. S. 29 f.). Die »zufällige« innere Wahrnehmung (nicht Beobachtung) kann aber in der Individualpsychologie (am besten in der Form unmittelbarer Erinnerung) als vorbereitende und ergänzende Methode verwendet werden. Die vermeintliche willkürliche »Beobachtung« aber ist in Wahrheit schon Reflexion und Fälschung des Tatbestandes durch Vorurteile aller Art." In: Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Band 1. Berlin 1904, S. 136-137. Online: http://www.zeno.org/nid/20001782517

- [9] "Der Hawthorne-Effekt (auch als Beobachter-Effekt bezeichnet) ist eine Form von Reaktivität, bei der Individuen einen Aspekt ihres Verhaltens verändern oder verbessern als Reaktion auf ihre Wahrnehmung, beobachtet zu werden." In: der Artikel "Hawthorne-Effekt". Psylex. Psychologie-Lexikon. Abgerufen am 9. Juni 2025. Online: https://psylex.de/psychologie-lexikon/sozialpsychologie/hawthorne-effekt/

- [10] "Eine der bizarrsten Prämissen der Quantentheorie, die sowohl Philosophen wie auch Physiker bereits seit langem fasziniert, sagt aus, daß der Beobachter allein durch den Akt der Beobachtung die betrachtete Realität beeinflußt." Das wurde experimentiell mit Hilfe eines Doppelspaltexperiment mit Elektronen verdeutlicht. Die Messapparatur ließ es zu, dass man nahezu stufenlos den Grad der Beobachtung einstellen konnte, mit dem sich entscheiden ließ, durch welchen von zwei möglichen Spalten ein Elektron ging. Dabei zeigte sich: je genauer die Information über den gewählten Weg, desto unschärfer wurde das Interferenzbild. In dem Artikel heißt es auch: "Es mag seltsam klingen, aber Interferenz kann nur auftreten, wenn niemand zuschaut." Damit ist nicht das Interferenzbild sondern der Weg der Elektronen gemeint. In: Hinschauen heißt Eingreifen. Spektru.de News. Abgerufe am 9. Juni 2025. Der Artikel bezieht sich auf: Weizmann Institute Of Science. "Quantum Theory Demonstrated: Observation Affects Reality." ScienceDaily. ScienceDaily, 27 February 1998. Online: www.sciencedaily.com/releases/1998/02/980227055013.htm

- [11] Der quantenmechanische Beobachtereffekt sei im Grunde "banal": Möchte man den Ort eines Elektrons auf seiner Flugbahn bestimmen, so muss man es mit einem Photon bestrahlen. Aber alleine schon diese Bestrahlung beeinflusst den Ort und verfälscht damit die Messung. "An diesem extremen Beispiel wird [...] deutlich, dass der Beobachtereffekt nichts, absolut gar nichts, mit dem eigentlichen Akt des Beobachtens, der Person oder gar dem Bewusstsein des Beobachters zu tun hat. Er entsteht einfach nur dadurch, dass man eine Wechselwirkung mit der Außenwelt braucht, um überhaupt etwas beobachten zu können." Damit ist der "quantenmechanische Beobachtereffekt also ein ziemlich banaler Effekt mit einem ziemlich unglücklichen Namen". In: Holm Gero Hümmler:Missverquanten (1): Der Beobachtereffekt. Veröffentlicht amDezember 7, 2017. Online: https://quantenquark.com/blog/2017/12/07/missverquanten-1-der-beobachtereffekt/

- [12] Michael Hoppe: Der Beobachtereffekt! Die Welt ist das, was wir in ihr sehen! Blog auf Naturcheck.de vom 21. November 2022. Der Artikel unterstellt der "rein rationalen Wissenschaft" - aus meiner Sicht zu unrecht -, dass sie den Einfluss des Beobachters auf das Beobachtete "ablehne". Online: https://naturscheck.de/der-beobachtereffekt/

- [13] Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 bis 1854 sieht eine sehr innige Verbindung vom beobachtenden Menschen und einer dynamisch sich entwickelnden Natur. Man fühlt sich an Wheelers partizipatorisches Universum erinnert: "Wenn er nun ganz in die Beschauung dieser Urerscheinung versinkt, so entfaltet sich vor ihm in neu entstehenden Zeiten und Räumen … die Erzeugungsgeschichte der Natur … Die Kunst des ruhigen Beschauens, der schöpferischen Weltbetrachtung ist schwer, unaufhörliches ernstes Nachdenken und strenge Nüchternheit fordert die Ausführung, und die Belohnung … nur eine Freude des Wissens und Wachens …“ In: F. W. J. Schelling: System des transzendentalen Idealismus, Tübingen 1800, § 1. Zit. nach deutscher Textfassung wie auf 12koerbe.de/phosphoros

- [14] William James (1842 bis 1910) hält es für schwer oder unmöglich, die eigenen Gedanken durch Introspektion ungestört zu beobachten: "The rush of thought is so headlong that it almost always brings us up at the conclusion before we can arrest it. The attempt at introspective analysis in these cases is in fact like seizing a spinning top to catch its motion, or trying to turn up the gas quickly enough to see how the darkness looks." In: William James, Principles of Psychology, vol. 1. 1890. Dort die Seite 244.

- [15] "HAWTHORNE EFFECT: Initial improvement in a process of PRODUCTION caused by the obtrusive observation of that process. The effect was first noticed in the Hawthorne plant of Western Electric. Production increased not as a consequence of actual changes in working conditions introduced by the plant's management but because management demonstrated interest in such improvements (->SELF-FULFILLING HYPOTHESIS)" In: Klaus Krippendorf: A Dictionary of Cybernetics. Annaberg School of Economics. University of Pennsylvania. 1986. Online: https://asc-cybernetics.org/publications/Krippendorff/A_Dictionary_of_Cybernetics.pdf

- [16] Im griechischen Original: "ἔτι ἡ ὕλη ἔστι δυνάμει ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς τὸ εἶδος: ὅταν δέ γε ἐνεργείᾳ ᾖ, τότε ἐν τῷ εἴδει ἐστίν." In der Übersetzung ins Englische: "matter exists potentially, because it may attain to the form; but when it exists actually, it is then in the form." In: Aristotle. Aristot. Metaphysics 9. 1050a. Aristotle in 23 Volumes, Vols.17, 18, translated by Hugh Tredennick. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1933, 1989.

- [17] Das Zitat zur Welt als bloßes Konstrukt des eigenen Geistes stammt aus: Die makellose Wahrheit erschauen. Die Lehre von der höchsten Bewusstheit und absoluten Erkenntnis. Aus dem Sanskrit übersetzt von Karl-Heinz Golzio. © O.W. Barth/ Scherz Verlag. ISBN: 3-502-65385-2. Der Inhalt wird allgemein dem Buddha zugeschrieben. Die schriftlich sichere Fixisierung ist aber sehr wahrscheinlich erst Jahrhunderte nach Buddhas Tod (Buddha lebte um 500 vor Christus in Nordindien) erfolgt. Als obere Grenze seiner Datierung ist die Zeit um 420-430 n.Chr. anzusetzen, da in diesen Jahren die erste chinesische Übersetzung fertiggestellt wurde.

- [18] Ibn Arabi (1165 bis 1240) lebte im damals muslimischen Andalusien. Um 1230 schrieb er Fuṣūṣ al-ḥikam, auf Deutsch „Ringsteine der göttlichen Weisheit“. Das Werk wurde 1947 von Hans Kofler ins Deutsche übersetzt und erschien 1970 als Das Buch der Siegelringsteine der Weisheitssprüche in der Grazer Akademischen Druck- und Verlagsanstalt. 2. Auflage 1986, ISBN 3-201-01333-1. Die Zitate auf Englisch stammen aus: Evrim Emir-Sayer: Bezels of Wisdom: Ibn Arabi. Veröffentlicht auf scienceandnonduality.com, 30. Juli 2024. Online: https://scienceandnonduality.com/article/bezels-of-wisdom-ibn-arabi

- [19] Entgegen der vorherrschenden Ansicht vieler seiner Kollegen, hielt Albert Einstein (1879 bis 1955) auch entgegen einer zweifelhaften Faktenlage an der Existenz einer streng objektiven Wirklichkeit fest. Den von ihm abgelehnten Subjektivismus spitzte er mit seiner provokativen Mond-Frage zu: "We [Einstein und Bohr] often discussed his notions on objective reality. I recall that during one walk Einstein suddenly stopped, turned to me and asked whether I really believed that the moon exists only when I look at it." Auf Deutsch: glauben Sie, dass der Mond nur dann existiert, wenn ich ihn ansehen? Da der Niederländer Abraham Pais erst nach seiner Übersiedlung in die USA im Jahr 1947 Albert Einstein kennen lernte, dürfte das Zitat von Einstein erst dann an Pais weiter gegeben worden sein. In: Abraham Pais: Einstein and the quantum theory. In: Rev. Mod. Phys. 51, 863–914 (1979), p. 907. DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.51.863

- [20] Die Quantenphysik beschreibt einen Formalismus, der im Wesentlichen die kausale Einflussnahme von Menschen auf die Welt als Möglichkeit beschreibt: "I develop a new version of the Copenhagen interpretation, a version that is realist, holistic, and hylomorphic in character, allowing for the attribution of fundamental causal powers to human observers and their instruments". Und speziell zu den Zustandsvektoren: "Quantum mechanics assigns to particles vectors in a state space, with projections of the vectors on various properties corresponding (via Born’s rule) with the probability of our observing the particle’s exhibiting the property in question. From the perennial perspective, the quantum representation is a representation of a certain active power of the whole substance—a power to manifest a particulate part with certain features in interactions with other substances (in this case, the experimenters and their instruments)." In: Koons, R.C. Powers ontology and the quantum revolution. Euro Jnl Phil Sci 11, 14 (2021). Siehe auch Potentia ↗