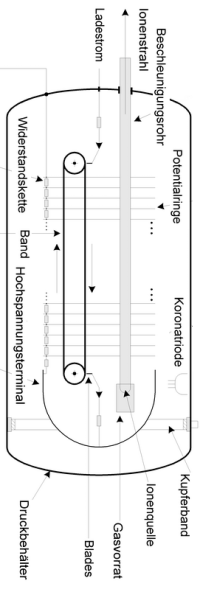

Van-de-Graaff-Beschleuniger

… Elektrostatisch arbeitender 👉 Teilchenbeschleuniger

© 2016

- 2025

Basiswissen|

Basisfakten|

Spannungsaufbau|

Schutzgas|

Beschleunigung|

Berechnung|

Rechenbeispiel|

Rechentipps|

Tandem-Beschleuniger

Basiswissen

Ein Linearbeschleuniger, der vor allem für experimentelle Zwecke in der Physik eingsetzt wird. Beschleunigt werden meist Alphateilchen, Ionen oder Elektronen.

Basisfakten

- Der Van-de-Graaff-Generator ist ein 👉 Linearbeschleuniger

- Er wird fast ausschließlich in der experimentellen Physik verwendet.

- Beschleunigt werden meist Alphateilchen, Ionen oder Elektronen.

- Die Entwicklungsidee beruht auf dem 👉 Van-de-Graaff-Generator

- Maximale Spannungen von etwa 15 Millionen Volt sind möglich.

- Er wurde entwickelt um das Jahr 1930.

Spannungsaufbau

- Grundprinzip des Spannungsaufbaus wie bei einem 👉 Van-de-Graaff-Generator

- Ein nicht-leitendes Band bewegt sich schnell an Sprühelektroden vorbei.

- An beiden Enden des Bandes befinden sich spitze Metallelektroden.

- An dem einen Ende springen Elektronen vom Band auf die Elektroden.

- Das Band erfährt damit gegenüber der Umgebung ein Elektronendefizit.

- Das Band ist also gegenüber der Umgebung (Masse) positiv geladen.

- Am anderen Ende des Bandes läuft es an einer Metallkugel vorbei.

- Von der Metallkugel gehen ebenfalls spitze Elektroden zum Band.

- Es fließen Elektronen von der Metallkugel zum Band.

- Durch diesen Elektronenfluss wird das Band neutralisiert.

- Gleichzeitig verliert die Metallkugel dadurch Elektronen.

- Die Metallkugel wird also durch diesen Prozess positiv aufgeladen.

- Zwischen der Metallkugel und der Umgebung (Masse) sind je nach ...

- Bauweise Spannungen von mehreren Millionen Volt möglich.

Schutzgas

- Die Bauteile zur Erzeugung zur Hochspannung funktionieren auch in Luft.

- Aber: befindet sich Luft selbst unter hoher Spannung, kann es ...

- passieren, dass die Elektronen von Luftmolekülen abgerissen werden.

- Dadurch wird die Luft selbst plötzlich zu einem Leiter (Blitzeffekt).

- Daduch würde der aufgebaute Ladungsüberschuss von der Metallkugel abfließen.

- Es gibt Gase, bei denen dieser Effekt erst bei höheren Spannung als bei Luft auftritt.

- Man umgibt also die entsprechenden Bauteile eher mit solchen Gasen als mit Luft.

- Das ist der Grund, die Anordnung in einem geschlossenen Behälter unterzubringen.

Beschleunigung

- Beschleunigt werden immer elektrisch geladene Teilchen.

- Das können einzelne Elektronen, Alphateilchen oder Ionen sein.

- Die Beschleunigung erfolgt innerhalb einer evakuierten Röhre.

- Evakuiert meint: die Luft wurde entfernt, es herrscht quasi-Vakuum.

- Die Beschleunigungsröhre ist dabei meist mehrere Meter lang.

- Entlang der Röhre sind Metallplatten angelangt.

- Die oben beschriebene Spannung sollte möglichst ...

- räumlich gleichmäßig entlang der Röhre abfallen.

- Dazu wird die erzeugte Spannung kontrolliert auf die Platten verteilt.

- Diese Verteilung der Spannung hat auf die Endgeschwindigkeit keinen Einfluss.

- An einem Ende der Röhre wird dann ein Ion eingegegeben.

- Dieses wird dann entlang der Röhre beschleunigt.

- Am Ende der Beschleunigung prallt es auf irgendein Ziel.

- Werden ständig gelandene Teilchen erzeugt, entsteht eine Stromstärke.

- Mit der Bausweise sind Stromstärken von 10 bis 100 Mikroampere möglich.

- Ein Mikroampere ist ein millionstel Ampere.

Berechnung

- Von Interesse ist meist die Endgeschwindigkeit der Teilchen.

- Statt der Endgeschwindigkeit gibt man oft die Bewegungsenergie an.

- Man benötigt die Ladungsmenge Q des beschleunigten Teilchens.

- Man benötigt die Masse m des beschleunigten Teilchens.

- Man benötigt die gesamte Beschleunigungsspannung V.

- Ladung Q mal Spannung V gibt die Endenergie des Teilchens.

- Diese Endenergie ist gleich der Bewegungsenergie (kinetische).

- Sie kann angegeben werden in Joule oder Elektronenvolt.

- Über den Berechnungsterm für Ekin=½mv² kann man dann v berechnen.

- v wird angegeben in m/s oder einem Anteil der Lichtgeschwindigkeit c.

Rechenbeispiel

- Die gesamte Beschleunigungsspannung sei 10 MV.

- 10 MV meint 10 Megavolt, also 10000000 Volt.

- Beschleunigt werden soll ein 👉 Alphateilchen

- Es hat eine Masse von: 6,644 657 3357 mal 10^(-27) kg

- Es hat eine doppelt positive 👉 Elementarladung

- Die Ladung liegt also bei etwa: 3,204·10^(-19) C

- Spannung mal Ladungsmenge gibt Energie: 3,204·10^(-12) Joule

- Bewegungsenergie nach v aufgelöst gibt etwa: 31 Millionen m/s

- Das sind etwa 10 % der Lichtgeschwindigkeit c.

Rechentipps

Tandem-Beschleuniger

- Van-de-Graaff-Generatoren gibt es in zwei Varianten.

- Bei der einfachen Bauweise wird das Teilchen nur einmal beschleunigt.

- Bei einem Tandem-Beschleuniger wird es zweimal beschleunigt:

- Es wird zuerst künstlich negativ geladen.

- In diesem Zustand wird es zur positiven Ladung hin beschleunigt.

- Am Ende dieser Beschleunigung werden Elektronen vom Teilchen entfernt.

- Dadurch wird das Teilchen selbst positiv geladen.

- Es stößt sich dann gegenüber der Hochspannungselektrode ab.

- Diese Abstoßung ist dann der zweite Beschleunigungsvorgang.

- Wasserstoffatome können so bis zu 25 % der Lichtgeschwindigkeit erreichen.

- Siehe auch 👉 Lichtgeschwindigkeit