Seilwinde

Technik

© 2016

- 2025

Basiswissen|

Bauteile|

Der Haspel mit waagrechter Welle|

Der Göpel mit senkrechter Welle|

Die Bobine mit schonender Seilführung|

Was heißt "ablegen"?|

Fußnoten

Basiswissen

Ein Seil kann über eine Trommel auf- und abgewickelt werden. Über eine Kurbel, eventuel mit Zahnradübersetzungen, kann die Trommel von Menschen, Tieren oder Maschinen gedreht werden. Eine solche Vorrichtung nennt man eine Seilwinde.

Bauteile

Der zylindrische Körper zum Auf- und Abwickeln des Seiles ist die Seiltrommel. Daneben gibt es oft noch eine Kurbel und ein Zahnradgetriebe.

Der Haspel mit waagrechter Welle

Liegt die Welle einer Seilwinde waagrecht, so spricht man auch von einem Haspel. Mit großen Kurbeln, auch Arme genannt [1], wurde die Welle gedreht. Auf der Welle wurde dann ein Seil auf- oder abgewickelt. Darüber ließen sich oft auch schwere Lasten anheben oder absenken.

Kennzeichnend für einen Haspel ist die waagrecht liegende Welle.

Je länger die Arme waren, desto weniger Kraft benötigte man, um eine Last zu halten, kontrolliert abzusenken oder auch anzuheben. Genutzt wurde das Hebelprinzip der Mechanik. []

Abbildungen von einem Haspel findet man oft auf Bildern von Brunnen oder alten bergmännischen Schächten: ein querliegender Holzbalken konnte gedreht werden. Um den Balken wickelte sich dann ein Seil oder eine Kette auf- oder ab. Damit wurde etwa Wasser aus einem Brunnen geschöpft oder ein großer Korb auf- und abgelassen, in dem Menschen in Bergwerke ein- oder ausfuhren. Siehe auch 👉 Haspel

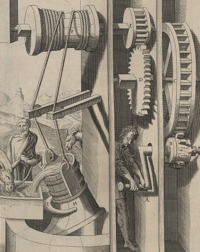

Der Göpel mit senkrechter Welle

Wie der Haspel ist auch der Göpel eine besondere Seilwinde. Anders als bei einem Haspel steht bei einem Göpel die sich drehende Welle aber senkrecht, also aufrecht oder vertikal. [2] Der große Vorteil ist, dass die Arme, die Kurbeln jetzt nicht mehr in senkrechter Richtung gedreht werden, sondern in waagrechter. Damit konnte der Göpel etwa auch durch Tiere angetrieben werden:

Kennzeichnen für den Göpel sind senkrecht stehende Wellen. Damit kann der Göpel von laufenden Tieren oder Menschen angetrieben werden.

Insbesondere im europäischen Bergbau waren Göpel bis zum Aufkommen von Dampfmaschinen weit verbreitet. Pferde, Rinder oder auch Menschen trieben die Göpel an. Der Göpel war damit physikalisch gesehen eine 👉 Arbeitsmaschine

Die Bobine mit schonender Seilführung

Eine Bobine ist eine Seilwinde bei der das Seil so gewickelt wird, dass mit jeder Drehung eine neue Lage entsteht. Der Hauptvorteil einer Bobine ist der schonende Umgang mit dem Seil. Siehe mehr unter 👉 Bobine

Was heißt "ablegen"?

Die Seiltrommel ist oft sehr breit, sodass sich das Seil nicht nur übereinander dort aufwickeln kann, sondern auch nebeneinander. Das hat den Vorteil, dass nicht so schnell große Dicken beim Aufwickeln des Seiles entstehen. Das seitliche Platzieren des Seiles nennt man ablegen. Beim Ablegen wird das Seil durch Reibkräfte angegriffen, die seine Lebensdauer verringern können. Diesen Nachteil vermeidet man mit einer 👉 Bobine

Fußnoten

- [1] Die Kurbeln eines Haspel wurden auch Arme genannt. Ein Haspel war ganz allgemein ein "ein Werkzeug, welches aus zwey oder mehr in das Kreuz befestigen Armen bestehet, welche um ihren gemeinschaftlichen Mittelpunct begweglich sind." In: Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Band 2. Leipzig 1796, S. 996-997. Siehe auch 👉 Haspel

- [2] Bei einem Göpel steht die Welle (Walze) aufrecht: "Die Haspel ist ganz wie der Göpel eingerichtet, nur daß bei jener die Walze nicht senkrecht steht, sondern in horizontaler Lage sich befindet." In: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Band 2. Leipzig 1838., S. 239-240. Siehe auch 👉 Göpel

- [3] Je länger die Hebel, desto weniger Kraft, aber auch desto mehr Weg oder Strecke: zur Physik des Hebelprinzips siehe den Artikel 👉 Hebel