Feldlinie

Physik

© 2016

- 2025

Basiswissen|

Feldlinien elektrischer Felder|

Die Feldlinien magnetischer Felder|

Eigenschaften von Feldlinien allgemein|

Die Feldlinien geben Kraftrichtungen an|

Feldlinien und die Feldstärke|

Feldlinien haben keine Schnittpunkte|

Feldlinien und Quellfelder|

Wirbelfelder|

Veranschaullichung|

Homogenes Feld|

Stationäres Feld|

Fußnoten

Basiswissen

Eine Feldlinie ist eine gedachte Linie die Kraftwirkungen veranschaulicht: Feldlinie (oder Kraftlinie) ist ein Begriff der Physik. Mit Feldlinien veranschaulicht man zum Beispiel elektrische, magnetische oder gravitative Felder.

Feldlinien elektrischer Felder

Speziell für die Feldlinien rein elektrischer Felder gelten die folgenden Vereinbarungen sowie daraus folgende Eigenschaften:

- 1) Die Kraftrichtung an einem beliebigen Punkt des Feldes läuft immer tangential (parallel) zur Feldlinie an diesem Punkt. Stärke und Richtung der Kraft gelten für einen Probekörper an dem betrachteten Punkt. [2]

- 2) Die elektrischen Feldlinien beginnen immer auf einer positiven Ladung und sie enden auf einer negativen Ladung. [2] [4] Das wird in vielen Bücher mit einem Pfeil von der positiven zur negativen Seite in markiert. [2] Die Feldlinien zeigen also in die Richtung der Kraft, die auf eine positive Probeladung wirken würde. [3]

- 3) Die Größe einer Ladung, die ein Feld erzeugt, wird durch die Anzahl der von ihr ausgehenden oder auf ihr endenden Feldlinien dargestellt. [2]

- 4) Auf den Oberflächen eines Leiters stehen die Feldlinien immer orthogonal, also in einem Winkel von 90°. [2]

- 5) Die Dichte der Feldlinien, die durch eine Einheitsfläche senkrecht zu den Feldlinien verläuft, ist proportional zur Stärke des elektrischen Feldes dort. [2] Einfach gesagt: "Je dichter die Feldlinien, desto größer sind die wirkenden Kräfte." [3] Oder: "Man zeichnet die Feldlinien in der Weise, dass die Feldliniendichte, also die Anzahl von Feldlinien, die durch eine senkrecht zu den Linien gedachte Einheitsfläche hindurchtreten proportional ist zum Betrag [der Feldstärke E]". [4]

- 6) Die Feldlinien in einem elektrischen Feld schneiden sich nie. [2]

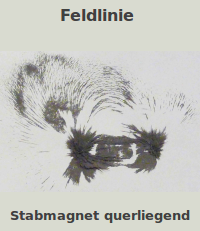

Die Feldlinien magnetischer Felder

- 1) Magnetfeldlinien gehen immer vom Nord- zu Südpol.

- 2) Magnetfeldlinien durchkreuzen sich niemals.

- 3) Die Anzahl der Linien durch eine Fläche heißt 👉 magnetischer Fluss

- 4) "Fas Feld ist umso stärker, je dichter die Magnetfeldlinien liegen". [5] Die Anzahl der Linien pro Fläche ist die 👉 magnetische Flussdichte

- Siehe mehr unter 👉 Magnetfeldlinien

Eigenschaften von Feldlinien allgemein

Die Feldlinien geben Kraftrichtungen an

Feldlinien sind gedachte oder gezeichnete Linien (meistens gekrümmt), die die von einem Feld auf einen Probekörper ausgeübte Kraft veranschaulichen. Die an eine Feldlinie gelegte Tangente gibt die Kraftrichtung im jeweiligen Berührungspunkt an [1]; die Dichte der Feldlinien gibt die Stärke des Feldes an.

Feldlinien und die Feldstärke

Der Betrag der Feldstärke ist proportional zur Feldliniendichte, und zwar nicht in der zweidimensionalen Darstellung, sondern im Raum: Die Zahl der Feldlinien, die durch eine quer zu den Feldlinien orientierte Einheitsfläche hindurchtreten.

Feldlinien haben keine Schnittpunkte

Feldlinien einer Art, schneiden einander niemals. Wenn sich mehrere Felder einer Art in einem Punkt überlagern, geben die Feldlinien die Richtung der resultierenden Kraft an. Linien verschiedener Arten aber, etwa Magnetfeldlinien und die Feldlinien eines elektrischen Feldes können sich gegenseitig durchdringen. Man spricht dann von einem gekreuzten Feld. [6]

Feldlinien und Quellfelder

Feldlinien von Quellenfeldern (etwa Felder von elektrischen Ladungen, oder Gravitationsfelder) gehen von einem Punkt aus oder enden in einem Punkt.

Wirbelfelder

Feldlinien von Wirbelfeldern (etwa die magnetische Flussdichte oder elektrische Felder, die durch sich ändernde Magnetfelder induziert werden) haben keinen Anfang und kein Ende, sondern sind geschlossene Linien.

Veranschaullichung

Der Verlauf der Linien kann durch folgende Eselsbrücke anschaulich erläutert werden: Feldlinien „wollen“ immer möglichst kurz sein, stoßen sich aber gegenseitig ab.

Homogenes Feld

Wenn die Feldlinien in einem bestimmten Gebiet gerade und parallel sind und eine konstante Dichte aufweisen, spricht man von einem homogenen Feld. Ist dies nicht der Fall, heißt das Feld inhomogen. "IN einem homogenen […] Feld hängen Richtung und Betrag der Kraft nicht vom Ort ab." [3]

Stationäres Feld

Wenn sich Verlauf und Dichte der Feldlinien im Laufe der Zeit nicht ändern, nennt man das Feld stationär.

Fußnoten

- [1] In: H. M. Schey: Div, Grad, Curl, and all that. An Informal Text on Vector Calculus. W. W. Norton & Company. 1973. ISBN: 0-393-09367-0. Dort heißt es auf Seite 10: "Instead of using arrows to represent vector functions […] we sometimes use families of curves called field lines. A curve f(x) is a field line of the vector function F(x,y) if at each point (xo,yo) on the curve F(xo,yo) is tangent to the curve." Siehe auch 👉 Tangente

- [2] Die drei „Vereinbarungen“ stammen aus: Metzler Physik. 5. Auflage. 592 Seiten. Westermann Verlag. 2022. ISBN: 978-3-14-100100-6. Dort das Kapitel "5.2.4 Darstellung elektrischer Felder". Seite 196 und 197.

- [3] Dorn.Bader. Physik SII Gesamtband Gymnasium. Westermann Bildungsmedien. Braunschweig. 2023. ISBN: 978-3-14-152376-8. Dort im Kapitel "4.1 Elektrische Feldstärke und elektrische Kraft", Seite 126.

- [4] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker: Halliday. Physik. Englischer Originaltitel: Fundamentals of Physics. Wiley-VCH Weinheim. 2007. ISBN: 978-3-527-40746-0. Dort das Kapitel "23-3 Feldlinien", die Seiten 491 und 492.

- [5] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker: Halliday. Physik. Englischer Originaltitel: Fundamentals of Physics. Wiley-VCH Weinheim. 2007. ISBN: 978-3-527-40746-0. Dort das Kapitel "29-2 Definition von B", die Seite 607.

- [6] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker: Halliday. Physik. Englischer Originaltitel: Fundamentals of Physics. Wiley-VCH Weinheim. 2007. ISBN: 978-3-527-40746-0. Dort das Kapitel "29-3 Gekreuzte Feler: Die Entdeckung des Elektrons" sowie das Kapitel "29-4 Der Hall-Effekt" auf den Seiten 609 und 610.