Ferrari-Formel

Historisch

© 2025

Basiswissen

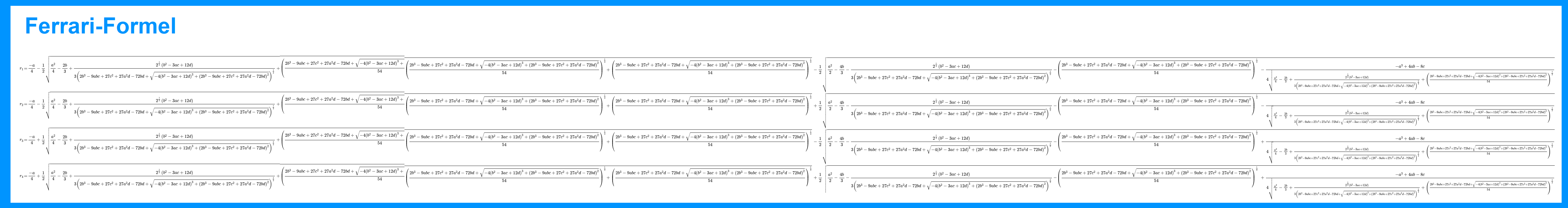

Die Gleichung x⁴ - 10x³ + 35x² - 50x + 24 = 0 ist eine typische quartische Gleichung, auch ganzrationale Gleichung vierten Grades genannt. Die Zahlen 1, 2, 3 und 4 sind die vier Lösungen dieser Gleichung. Setzt man eine der Zahlen für x in die Gleichung, so steht am Ende nach dem Ausrechnen links und rechts dieselbe Zahl. Um die Lösung solcher Gleichungen zu finden sind jedoch oft sehr aufwändige Rechnungen nötig. Eine Möglichkeit, die aber selten genutzt wird, ist die sogenannte Ferrari-Gleichung.

Ein Prioritätenstreit

Die Gleichung, beziehungsweise ein algebraisches Lösungsverfahren für quartische Gleichungen,[3] wurde im Jahr 1540 von dem damals 18 Jahre alten Lodovico Ferrari (1522 bis 1569) aus der italienischen Stadt Bologna gefunden. Ferrari konnte aber seine Gleichung zunächst nicht veröffentlichen. Sie beruhte nämlich auf der Idee zur Lösung von kubischen Gleichungen (hoch drei). Und das Recht, darüber etwas zu veröffentlichen, hatte sich der vermeintliche Entdecker Tartaglia vorbehalten. Im Jahr 1545 erkannte Ferrari jedoch, dass ein noch anderer Mathematiker, dal Ferro, die Formel für kubische Gleichungen noch früher entdeckt hatte. Damit war der Weg frei, dass die Formel oder der Rechenweg Ferraris mit seinem Namen verbunden in die Öffentlichkeit getragen werden konnte.[4]

Streitigkeiten, welcher Wissenschaftler eine bestimmte Idee zuerst hatte, kamen in der Geschichte der Wissenschaft häufig vor. Gut 150 Jahre nach Ferraris Streit etwa sollten sich der Engländer Isaac Newton (1642 bis 1727) und Gottfried Wilhelm Leibniz aus Leipzig (1646 bis 1716) darüber streiten, wer von ihnen zuerst die Idee zur Infinitesimalrechnung (Auf- und Ableitungen) hatte. Streitigkeiten über die Urheberschaft wissenschaftlicher Erkenntnisse bezeichnet man auch als Prioritätenstreit, ein Streit über das Zuerst-Sein.

Historisches Streiflicht

Während Ferrari in Italien über die Lösung quartischer Gleichungen nachdachte, beschäftigte man sich im sächsischen Wittenberg mit einem ganz anderen Problem. Der Sommer des Jahres 1540 war in Mitteleuropa eine Wetteranomalie. Von März bis September herrschten große Dürre und Hitze. Missernten waren die Folge. Die Schuldigen fand man in Hexen und Zauberern, so auch in der Lutherstadt Wittenberg. Eine 50 Jahre alte Frau, Prista Frühbottin, wurde zusammen mit zwei ihrer Söhne und einem Knecht auf brutalste Weise mit mehrtätigem Todeskampf hingerichtet[5]:

ZITAT:

"„Um diese Zeit [das Dürrejahr 1540] gieng allerlei Geschrei von Mordbrennerei und die mit Gift an vielen Orten Speis und Trank vergiften sollten, wie auch im Sommer in Einbeck und viele andere Städte ausbrannten und viel Leut gefoltert und

"„Um diese Zeit [das Dürrejahr 1540] gieng allerlei Geschrei von Mordbrennerei und die mit Gift an vielen Orten Speis und Trank vergiften sollten, wie auch im Sommer in Einbeck und viele andere Städte ausbrannten und viel Leut gefoltert und

greulich weggerichtet wurden. Zu Wittenberg schmäucht man auch vier Personen, die an Eichenpfeilern emporgesetzt, angeschmiedet und mit Feuer, wie Zigel, jämmerlich geschmäucht und abgedörrt wurden".[8]

Man hatte die Opfer in größerer Höhe über dem Boden auf einem Querbalken gesetzt an ein Kreuz angeschmiedet. Dann wurde über Tage hinweg auf dem Boden ein kleines Strohfeuer am Brennen gehalten. Dieses Feuer räucherte die Opfer qualvoll zu Tode. Die Szene ist als Bild von dem Wittenberger Lucas Cranach übermittelt.[6] Texte von Lucas Cranach und Martin Luther[7] bestätigen - und befürworten! - die Todesstrafe und die Brutalität der Methode ausdrücklich.

Und während an der Elbe also Hexen und Hexer zu Tode gequält wurden hatten "Entdecker" oder "Conquistadoren" wie Pedro de Alvarado (ca. 1485–1541), Francisco Pizarro (ca. 1478–1541) und Hernán Cortés (1485 bis 1547) im neu entdeckten Amerika die Völker der Mayas, Inkas und Azteken sowie die gesamte indianische Bevölkerung der Karibik fast vollständig ausgerottet oder in weiten Teilen versklavt oder verarmt.

So führt die Geschichte der Mathematik oder der Wissenschaften überhaupt zurück in Zeiten, die uns heute völlig fremdartig erscheinen müssen. Während Mathematiker die Grundlagen für komplexe Zahle ersannen und komplizierteste Themen behandelten, waren für den Großteil der Bevölkerung Hexerei und die Unterwerfung schwächerer Völker eine selbstverständliche Tatsachen und ein von Gott gewolltes Werk. Wie muss das geistige Innenleben eines Menschen ausgesehen haben, der sich einerseits mit den tiefsten abstraken Fragen der Mathematik (Cardano)[9] oder mit der High Tech seiner Zeit (Agricola) beschäftigen kann und andererseits an den Teufel glaubt und das qualvolle Verbrennen von Menschen befürwortet?

ZITAT:

Der Mathematiker Cardano über seinen Vater Facius: "Facius Cardanus hatte, wie er selbst sagte, lange Zeit einen ätherischen Dämon als Vertrauten, der ihm, solange er die Verschwörung nutzte, wahre Antworten gab. Doch als diese versiegte, kam er zwar wieder, gab aber falsche Antworten. Er hielt ihn daher, wenn ich mich nicht irre, achtundzwanzig Jahre lang bei der Verschwörung ..."[11]

Der Mathematiker Cardano über seinen Vater Facius: "Facius Cardanus hatte, wie er selbst sagte, lange Zeit einen ätherischen Dämon als Vertrauten, der ihm, solange er die Verschwörung nutzte, wahre Antworten gab. Doch als diese versiegte, kam er zwar wieder, gab aber falsche Antworten. Er hielt ihn daher, wenn ich mich nicht irre, achtundzwanzig Jahre lang bei der Verschwörung ..."[11]

ZITAT:

Der Techniker Georg Bauer über Lebewesen unter Tage: "Schließlich kann man noch zu den unter Tage lebenden Tieren [...] die Geister rechnen, die sich in manchen Gruben aufhalten." Über die Kobolde: "Denn in lauter Fröhlichkeit kichern sie und tun so, als ob sie viele Dinge verrichteten, während sie tatsächlich nichts ausführen [...] Manchmal necken sie die Arbeiter mit Goldkörnern, tun ihnen aber nur ganz selten etwas zuleide. Sie verletzen auch niemanden, wenn man sie nicht vorher ausgelacht oder durch Schipfworte gereizt hat."[12]

Der Techniker Georg Bauer über Lebewesen unter Tage: "Schließlich kann man noch zu den unter Tage lebenden Tieren [...] die Geister rechnen, die sich in manchen Gruben aufhalten." Über die Kobolde: "Denn in lauter Fröhlichkeit kichern sie und tun so, als ob sie viele Dinge verrichteten, während sie tatsächlich nichts ausführen [...] Manchmal necken sie die Arbeiter mit Goldkörnern, tun ihnen aber nur ganz selten etwas zuleide. Sie verletzen auch niemanden, wenn man sie nicht vorher ausgelacht oder durch Schipfworte gereizt hat."[12]

Beachtlich ist das Nebeneinander von wissenschaftlicher Schärfe bei Cardano und Agricolas technischem Verstand über den Bergbau einerseits und der Leichtgläubigkeit Erzählungen Glauben zu schenken andererseits. Darf man in diesen historischen Beispielen eine große Ähnlichkeit zur Leichtgläubigkeit von Internet-Nutzern heute sehen, etwa wenn krude Verschwörungstheorien alleine dadurch Glaubwürdigkeit erhalten, dass sie millionfach reproduziert werden?

Es ist ein vielleicht erkenntnisbringendes, ein vielleicht verstörendes Gedankenspiel, einmal eine fiktive Reise in eine ferne Zukunft zu machen. Werden die dann herrschenden Wesen (Menschen? KIs? Sonst etwas?) auch in unserer heutigen Gegenwart kollektiv gebildete Selbstverständlichkeiten erkennen, die im Rückblick nur als schwere Verirrung bezeichnet werden können? Es möge sich jeder Leser selbst darin versuchen, solche möglichen kollektiven Wahnbilder unserer Gegenwart selbst zu benennen.

Fußnoten

- [1] Eine Darstellung der Formel findet sich auf: https://planetmath.org/QuarticFormula

- [2] Zum Prioritätenstreit siehe etwa: der Artikel "Ferrari, Lodovico". Spektrum Lexikon der Mathematik. Abgerufen am 25. Oktober 2025. Online: https://www.spektrum.de/lexikon/mathematik/ferrari-lodovico/3038

- [3] Harald Helfgott (University of Bristol) and Michel Helfgott (East Tennessee State University), "A Modern Vision of the Work of Cardano and Ferrari on Quartics - Solving Quartics Through Ferrari's Technique," Convergence (February 2010), DOI:10.4169/loci003312

- [4] Ferraris Gedanken zum Lösen quartischer Gleichungen erschienen 1545 in: Gerolamo Cardano: Artis Magnae, Sive de Regulis Algebraicis Liber Unus (Buch Nummer eins der Großen Kunst – Über die Regeln der Algebra).

- [5] Monika Lücke, Dietrich Lücke, Ihrer Zauberei halber verbrannt. Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts, mitteldeutscher Verlag, 2011. Zu Wittenberg: S. 119 - 127.

- [6] Frank Baron, "Ein Einblattdruck Lucas Cranachs d. J. als Quelle der Hexenverfolgung in Luthers Wittenberg" In: Poesis et Pictura. Festschrift für Dieter Wuttke (Baden-Baden: Koerner, 1989), S. 277-294.

- [7] Luthers Hexenpredigten. Lesebuch zu Predigten, Vorlesungen, Tischreden von Martin Luther zu: Hexenverfolgung, Zauberei, Teufel. Zusammengestellt von Hartmut Hegeler u.a. http://www.heftrich-evangelisch.de/app/download/10450753795/Lesebuch+HexenPredigten+Martin+Luther.pdf?t=1474879823

- [8] Johannes Mathesius, Historien von Dr. Martin Luthers Leben, Nördlingen 1854, 127f. Online: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10064763_00139.html

- [9] Cardano, der große Mathematiker, glaubte selbst an Dämonen und andere Kräfte. Die Grenze zwischen bloß erzählter Geschichte und eine getreuen Zeugenbericht sei dabei fließend gewesen: Fazio Cardano, Girolamo Cardano’s father, plays a key role in Girolamo’s philosophi-cal investigations. This article focuses on Girolamo’s use of Fazio as an authoritative figure in matters of demonic apparitions and explores the boundaries – not always clearly defined – between storytelling and reliable witnessing in Cardano’s accounts of family memories, reported speeches and preternatural phenomena. In: Giglioni, Guido (2010) Fazio and His Demons: Girolamo Cardano on the art of storytelling and the science of witnessing. Bruniana & Campanelliana, XVI (2). pp. 463-472. ISSN 1724-0441

- [10] Cardano, Gerolamo. 1550. Hieronymi Cardani, Mediolanensis, De Subtilitate Libri XXI. Norimbergae: Apud Ioh. Petreium. In der englischen Übersetzung: Cardano, Girolamo. 2013. The De Subtilitate of Girolamo Cardano: The Principles, Matter, Form, the Vacuum, the Resistance of Bodies, Natural Motion, and Position. Übersetzt und herausgegeben von John M. Forrester. 2 Bde. Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.

- [11] Cardano berichtet in seinem De Subtilitate (Über die Feinheiten) unter anderem über einem Dämon, den sein Vater, Facius, über Jahre hinweg für Antworten auf allerlei Fragen benutzt haben soll: "Facius Cardanus hatte, wie er selbst sagte, lange Zeit einen ätherischen Dämon als Vertrauten, der ihm, solange er die Verschwörung nutzte, wahre Antworten gab. Doch als diese versiegte, kam er zwar wieder, gab aber falsche Antworten. Er hielt ihn daher, wenn ich mich nicht irre, achtundzwanzig Jahre lang bei der Verschwörung ...". Im lateinischen Original, von Hand transkribiert aus einer pdf-Vorlage: "Facius Cardanus daemonem aethereum, ut ipse dicebat, diu familiarem habuit: qui quamdiu coniuratione usus est, uera illi dabat responsa: cum autem ilam exussisset, ueniebat quidem, fed responsa falsa dabat. Tenuit igitur annis, ni fallor, uingintiooct cum coniuratione..." In: Girolamo Cardano: De rerum varietate, libri XVII. Ausgabe von 1558. Dort im Kapitel "XCIII Daemones et Mortui" (Kapitel 93, von Dämonen und Sterblichen). Online: https://ia902804.us.archive.org/4/items/dererumvarietate00card/dererumvarietate00card.pdf

- [12] Das Originalzitat zu den Berggeistern steht in: Georg Agricola: De Re Metallica Libri XII. Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen. Herausgegen vom VDI-Verlag, Düsseldorf, 1978. ISBN: 3-18-40-0400-7. Dort im "Buch von den Lebewesen unter Tage" auf den Seiten 540 und 541.